-

الرد على دعوى انتشار الإسلام بحد السيف وإساءة معاملة الآخر

الرد على دعوى انتشار الإسلام بحد السيف وإساءة معاملة الآخر

بسم الله الرحمن الرحيم

و به نستعين

دعوى انتشار الإسلام بحد السيف وإساءة معاملة الآخر(*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المشككين أن الإسلام انتشر بحد السيف، وأنه أساء معاملة أهل البلاد المفتوحة من اليهود والنصارى، ويستدلون على ذلك بما يلي:

· سبق الجيوش المحاربة قوافل الدعاة، في البلاد المحاربة.

· إجبار بعض النصارى على الدخول في الإسلام.

· عدم قبوله للتعددية الدينية، والعمل على إقصاء الآخر.

ويهدفون من وراء ذلك إلى اتهام الإسلام بالدموية والعنف، وأنه دين غير مقنع بذاته ومبادئه.

وجوه إبطال الشبهة:

1) الإسلام وضع قواعد عادلة حكيمة في التعامل مع أهل البلاد المفتوحة، يدلك على ذلك سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتاريخ الخلفاء الراشدين من بعده الذين طبقوا هذه القواعد الحكيمة بكل ما تحمله من معان، هذا فضلا عن معاملة غير المسلمين المسالمين داخل المجتمع الإسلامي.

2) الأديان السابقة - اليهودية والنصرانية - لا تنكر القتال في كتبها، وقد حاول أهلها مرارا نشر مبادئها بالوسائل القمعية، وهذا واضح من كتبهم.

3) الحرب في الإسلام ضرورة أو وسيلة - وليست غاية - لإزاحة الطواغيت، وإتاحة حرية الاختيار أمام الشعوب المستضعفة، وحماية الدعاة من الأذى، ومن أن يحال بينهم وبين عامة الناس.

4) الوقائع التاريخية تشهد بأن المسلمين لم يكرهوا أحدا على الدخول في الإسلام، بل ويؤيد هذا شهادات غربية على حسن معاملة المسلمين لأهل البلاد المفتوحة.

5) لما ضعفت شوكة المسلمين وتمكن الآخرون منهم، ظهرت العنصرية البغيضة، التي استحلت قتل الكبار والصغار والنساء، وتخريب دور العبادة، والديار العامرة، والتاريخ خير شاهد على ذلك في الأندلس وغيرها من بقاع الأرض.

التفصيل:

أولا. الإسلام أرسى قواعد عادلة وحكيمة في التعامل مع الآخر، يدلك على ذلك سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغزوات، وتاريخ الخلفاء في الفتوحات، وهذا يؤكد صلاحية تشريعات هذا الدين عالميا في مقابل محدودية الأديان السابقة:

محدودية الأديان السابقة زمانا ومكانا:

بعث الرسل السابقون إلى أقوامهم، وأرسل الأنبياء إلى قبائلهم وعشائرهم خاصة: (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين (25)) (هود)، (وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين (85)) (الأعراف)، (وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم (73)) (الأعراف)، (وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون (50)) (هود).

وإلى بني إسرائيل كانت نبوة موسى - عليه السلام - والأنبياء من بعده، وقد أثر عن المسيح - عليه السلام - قوله: "بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة"، والرب ينعتونه عندهم بإله إسرائيل، ويخصون بالذكر من أبناء إبراهيم - عليه السلام - ذرية يعقوب (إسرائيل) بن إسحاق دون سائر العبريين، وفي سفر الأيام من العهد القديم: "مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل إلى الأبد"[1]، وعلى هذا كانت النبوات السابقة كلها محلية مؤقتة؛ أي محدودة الزمان والمكان.

عالمية الإسلام وختمه رسالات السماء:

الإسلام هو الصورة الأخيرة للوحي الأعلى، وهو كذلك الصورة العامة التي تستغرق الأجناس كلها والأجيال جميعها على وجه الأرض حتى قيام الساعة، وعلة ذلك أنه قد زود الإنسان بالوصايا الأخيرة للوحي الإلهي، وأرسى دعائم العقيدة والعبادات والمعاملات، وتضمن نصوصا حاسمة تضبط سيرة المرء وتقاليد الجماعة، وهي أسس وتوجيهات لا تختلف باختلاف العصور. أما ما خلا ذلك من شئون فموكول للعقل البشري، يمحو فيه ويثبت مسترشدا بتلك الأصول السماوية الشرعية السابقة، وإجمالا فقد حدد الإسلام المبادئ وحرر الوسائل[2].

وعلى هذا فلئن اتفق الإسلام مع الأديان السماوية السابقة في وحدة الأديان ومصدرها الإلهي، فقد اختلف معها وامتاز عنها في كونه الدين النهائي الخاتم لجميع الأديان، وكونه دينا عاما أنزله الله على محمد - صلى الله عليه وسلم - ليقوم بتبليغه إلى الناس كافة عربا وعجما، بيضا وسودا، إنسا وجنا، وتبعا لهذا فقد تميز بالصلاحية لكل زمان ومكان، وهذا مقتضى الختم والعالمية، قال عز وجل: (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا (1)) (الفرقان)، (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون (158)) (الأعراف)، (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون (33)) (التوبة).

ولا شك أن خاصية العالمية توجب على حملة هذا الدين إبلاغ دعوته للعالمين؛ أداء للأمانة وإقامة للحجة عليهم، فكيف كانت طبيعة هذا البلاغ؟

طبيعة انتشار الإسلام:

الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم - ومن ثم في نشر دعوتهم - هو السلم ما لم يطرأ ما يقيد هذا الأصل، وقد أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون أن يدعوا إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يجادلوا بالتي هي أحسن: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين (125)) (النحل)، (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا (29)) (الكهف)، (فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين (82)) (النحل)، (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم (256)) (البقرة)، (لكم دينكم ولي دين (6)) (الكافرون).

وقد سار النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحبه على هذا النهج في دعوتهم، واستمسكوا بهذا الهدي، وأحداث التاريخ تبرهن عمليا - بوضوح - على هذا، فحينما بدأ الرسول - صلى الله عليه وسلم - دعوته بمكة وحيدا، لا قوة تسنده ولا مال يعينه، دخل في دعوته مجموعة من وجوه الناس: كأبي بكر وعثمان وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير، ثم لحقهم عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم، فهل يمكن القول بأن هؤلاء في تلك الظروف قد أكرهوا على اعتناق الإسلام تحت حد السيف؟!

بل إن مشركي قريش قد اضطهدوا المسلمين طيلة الفترة المكية اضطهادا قاسيا، فهؤلاء إذن - على حد قول العقاد في كتابه "عبقرية محمد" - هم من تعرضوا بإسلامهم لحد السيف، وليس العكس، أي أنهم لم يخضعوا أحدا للسيف ليسلم.

وهنا تحدث المفارقة الدالة، ففي الوقت الذي كان المسلمون فيه بمكة مستضعفين، كان بعض رجالات يثرب يسعون نحو الدعوة المطاردة ونبيها - المحاصر من المشركين، المعاند بكل وسيلة من قبلهم -فيعتنقونها ويتبعونه، ويجذبون نحو عقيدتهم الجديدة أهلهم وذويهم. فمن أكره هؤلاء السادة الأحرار على اعتناق هذه العقيدة؟!

الإذن بالقتال ومراحله:

يذكر التاريخ أن المسلمين قبل الهجرة لم يؤذن لهم بقتال ودفاع عن النفس، مع كل صنوف الأذى والعذاب التي نزلت بهم، وكانوا كلما همت نفوسهم لرد الظلم وتطلعوا للقصاص من الظالمين، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمرهم بالاستمساك بالصبر وانتظار أمر الله مذكرا أنه لم يؤمر بقتال، فلما أسرف أهل الكفر في عنادهم ولجوا[3] في طغيانهم، وألجئوا المسلمين إلى الهجرة مفارقين الولد والأهل والمال والوطن، ثم تابعوا تدبير المؤامرات، ووضع الخطط للقضاء على الدعوة في مهجرها، وعلى الدولة الوليدة الناشئة في مهدها - عندئذ شرع القتال للدفاع عن النفس، والذود عن الحياض والذب عن الحرمات. قال عز وجل: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير (39)) (الحج).

وعند إمعان النظر في هذه الآية يستشعر المتأمل أن الإسلام لم يرغب في القتال كغاية في حد ذاته؛ فقد بني الفعل "أذن" للمجهول لكيلا يقترن الإذن بالقتال بلفظ الجلالة مباشرة عند بنائه للمعلوم، وحذف أيضا نائب الفاعل المأذون به، وهو لفظة القتال حتى لا يذكر صراحة، وذكر بدلا منه سبب الإذن "بأنهم ظلموا" وفسرت المظلومية في الآية التالية: (الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز (40))(الحج). ثم نزلت آية أخرى أكثر صراحة في الإذن بالقتال وهي قوله عز وجل: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين (190))(البقرة).

وألح القرآن من جديد على تحريم الحرب العدوانية، فحرم على المسلمين محاربة من لم يحاربهم ولم يعتد عليهم: (إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا (90)) (النساء).

وحتى لا تبقى زيادة لمستزيد - على حد قول المفكر الألماني المسلم مراد هوفمان - نجد القرآن يستوصي خيرا بالمسالمين للمسلمين من غيرهم: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين (8)) (الممتحنة)، هذا هو السياق الطبيعي الحقيقي للآيات المذكورة، الذي يبتر عند المغالطين، وتستل منه هذه الآيات وأشباهها لتستنطق بغير ما تنطق به فعلا[4].

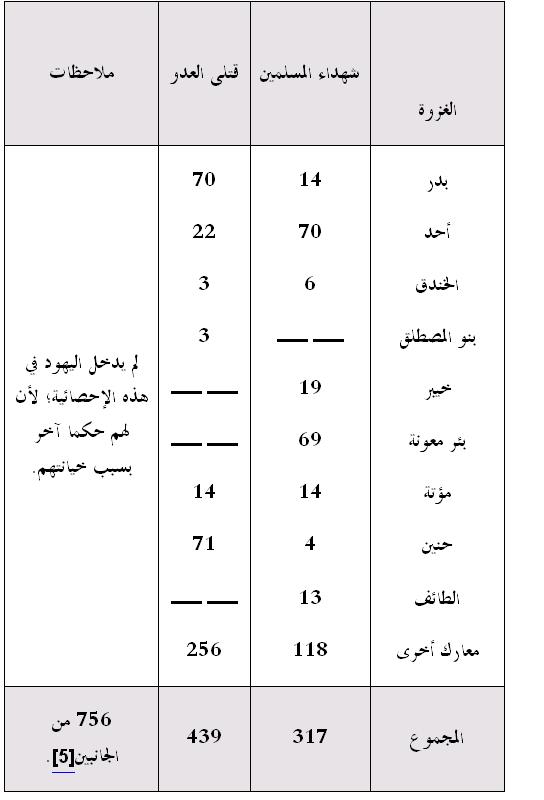

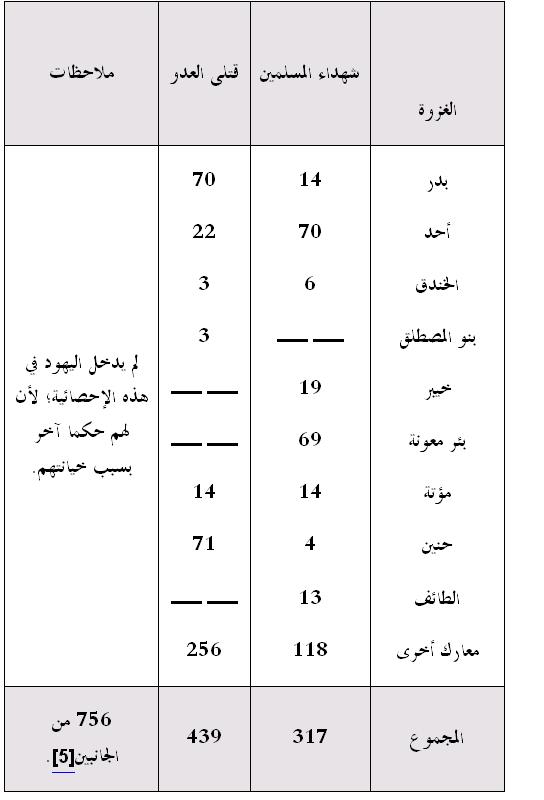

ومع كل هذه الضجة حول رفعه - صلى الله عليه وسلم - السيف وخوضه الغزوات، فإن المتأمل للآثار الناجمة عن هذا القتال وأعداد ضحاياه يتبين مدى ضآلة هذه الآثار قياسا إلى الحروب الطاحنة في تاريخ الأديان الأخرى وهذا ما يوضحه الجدول الآتي:

حقا لم تعرف البشرية في تاريخها حامل سيف أعف من محمد صلى الله عليه وسلم، ما غضب لنفسه قط، وما غضب إلا لله وحده، وما استعمل السيف إلا في حينه:

قالوا غزوت، ورسل الله ما بعثوا

بقتل نفس ولا جاءوا بسفك دم

فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم

كتب النبي ورسائله إلى الأمراء والملوك:

ومع ذلك فقد استغل الرسول - صلى الله عليه وسلم - هدنة صلح الحديبية ليعود بأمر الدعوة إلى أصله - وهو السلم -، فراسل زعماء الأرض، وأرسل الكتب والرسائل، ولم يبعث الجيوش والكتائب ابتداء، والمعروف أن الإسلام قد بعث أمة العرب بعثا، فقبله لم تكن هناك أمة عربية ذات لحمة متماسكة، بل قبائل عربية متنازعة، هان أمرها على نفسها فهانت على القوى الكبيرة في العالم آنذاك كفارس والروم؛ فلم يقيموا لها حسابا، فلما جاءها الإسلام ودانت غالبيتها به، وتأسست دولة قوية وحدت ديارها داخل شبه الجزيرة، وفوجئ كسرى وقيصر بجرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - وإقدامه على مراسلتهما - مع غيرهما من الزعماء والملوك - يدعوهما للدخول في دينه ومعهما قومهما، استشعرا لأول مرة الخطر من جهة بلاد العرب.

وعلى الرغم من أن مضامين هذه الرسائل قد صيغت بمنتهى الحكمة واللين، فالرسول فيها سمح يدعو ولا يتهدد، ويتلطف ولا يتوعد، ويخاطب من وجهت إليهم بألقابهم مقرا بسلطانهم في ظل الإسلام، كما يتضح من بعض نصوصها ككتابه إلى كسرى بلاد فارس وفيه: "بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، سلام على من اتبع الهدى، وآمن بالله ورسوله، أدعوك بدعوة الله، فإني رسول الله إلى الناس كافة؛ لأنذر من كان حيا، وليحق القول على الكافرين. أسلم تسلم، فإن أبيت فعليك إثم كل المجوس".

ورسالته للمقوقس بمصر: "من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك للإسلام، فأسلم تسلم، وإن يسلم قومك يؤتك الله أجرك مرتين: (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون (64)) (آل عمران)"[9].

وعلى الرغم كذلك من سماحة الخطاب ووقار الكتاب - نقول: على الرغم مما سبق كله فإن ردود الفعل على هذه المراسلات قد جاءت متباينة؛ فمنهم من رد ردا حسنا وآمن كملوك اليمن وعمان، ومنهم من تلطف في الرد وتوقف في الإيمان كالمقوقس بمصر، والنجاشي في الحبشة - في بعض الروايات - ولهذا لم يتعرض المسلمون لهما ابتداء - تعرضوا لمصر بعد ذلك؛ لأن الروم تجيشت بها بعد فتح الشام وهددت مكانة المسلمين فيها - ولو كان المقصود نشر الإسلام بالقوة لهاجموا بلاد الحبشة؛ فهي أقرب إليهم، وأقل قوة من فارس والروم، ومنهم من أغلظ في الرد ومزق كتاب رسول الله، فدعا عليه بتمزيق ملكه، فحدث ذلك على يد الفاتحين المسلمين بعد سنوات، وهو كسرى فارس، ومنهم من زاد فقتل رسول رسول الله، وهو أمير غساني موال للروم.

إذن فقد جاهر الصنفان الأخيران بالعداوة، وصارا طواغيت أعاقت انتشار الدعوة سلما، فكان لا بد أن يتقيد الأصل مرة أخرى - وهو السلم - ليرتفع السيف، لا لإجبار الناس على قبول الدعوة، ولكن لإزاحة العوائق من مجرى نهر الدعوة؛ لينساب انسيابا طبيعيا، وتختار الشعوب المستضعفة لنفسها دون خوف تحت شعار "لا إكراه في الدين".

الجهاد زمن الراشدين:

من هنا استؤنف الجهاد وانطلقت موجة الفتح الإسلامي زمن الراشدين نحو جبهتي فارس والروم، اللتين اتخذتا خطوات عملية في سبيل القضاء على الدعوة الإسلامية والدولة الوليدة، ففي السنة السادسة للهجرة أسلم عامل الروم في عمان، فحاول الروم حمله على الارتداد، فلما أبى سجنوه ثم صلبوه.

وكانت تجمعات الروم تجول على حدود دولة المسلمين بشكل مستمر، والمسلمون يتوقعون هجومها في أية لحظة، يؤكد ذلك أن صحابيا طرق باب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو نائم ذات ليلة فهب من نومه مذعورا وهو يهتف: أجاءت غسان؟! - حلفاء الروم - وكذلك تحرش بهم الفرس.

على أن هذه الحروب لم تكن ضد الشعوب وإنما ضد الطواغيت من القياصرة والأكاسرة وجيوشهم، وحين أزيحت هذه الحواجز فكرت هذه الشعوب في الإسلام وأقبلت عليه تتفيأ[10] ظلال الحرية في كنفه[11]؛ فحركة الفكر الإسلامي إذن كانت بمثابة حركة تحرير لصالح الشعوب المستعمرة المستضعفة، كما قال رسول جيش المسلمين لرستم قائد جيوش الفرس في معركة القادسية: "لقد من الله علينا برسول جاءنا بدين أخرجنا به من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة"[12].

كانت هذه إذن هي الدوافع النبيلة والمقاصد السامية لحركة الفتح الإسلامي في الأعم الأغلب من فتوحات المسلمين عبر التاريخ، والاستثناء البسيط من تلك القاعدة يؤكدها ولا يلغيها، قارنها بدوافع أية موجة استعمار - استدمار واستخراب على الحقيقة - واحتلال وغزو عبر التاريخ لتقف على البون الشاسع والجهة المنفكة بين الحالتين: الفتح من ناحية، والاحتلال والاستعمار والغزو من ناحية أخرى.

سلوك المسلمين العملي وطبيعة جهادهم:

على أية حال، اندفعت حركة الفتح بهذه الدوافع، فكيف كان سلوك الفاتحين وممارساتهم خلالها؟

المعروف أن أخلاق الحرب في الإسلام والتي طبقها الفاتحون على أرض الواقع كانت ألا يقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة، وألا يتعرضوا لـمهادن أو رجل دين مسالم، وألا يحرقوا زرعا أو يقطعوا نخلا، وأن يدعوا الخصوم قبل مصارعتهم إلى إحدى ثلاث: الإسلام أو الجزية أو القتال، فإن مالوا للمسالمة قبل المسلمون منهم ذلك، ويؤكد ذلك قوله تعالى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم (61)) (الأنفال)، وقوله: (فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا (90)) (النساء).

وبناء على هذا لم يثبت في حقهم تاريخيا أنهم ارتكبوا جرائم إبادة جماعية أو تطهير عرقي، على عكس ما نضح به سلوك الآخرين تجاه المسلمين حين تمكنوا منهم ــ بدءا بمذابح بيت المقدس ومعرة النعمان زمن الصليبيين، وانتهاء بالبوسنة وكوسوفا وفلسطين في الآونة المعاصرة، مرورا بالأندلس وغيرها ــ بل لم يثبت في حقهم محاولة إحراق مكتبة أو إهدار تراث ما.

والمرة الوحيدة التي حاول فيها الشانئون[13] إلصاق تهمة إحراق مكتبة الإسكندرية القديمة بالفاتحين المسلمين وقائدهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، أثبت المنصفون من المستشرقين بالأدلة والبراهين أنها أحرقت على يد الرومان قبل الفتح الإسلامي بقرنين من الزمان، في حين أشرف الكاردينال "كسيمنس" على إحراق كل ما دون بالعربية من التراث الأندلسي - وهو جله - في ساحات غرناطة، وأمر صنجيل الصليبي بإحراق كتب دار العلم بطرابلس، وكانت أكثر من مائة ألف مجلد، وغير هذا كثير من الوقائع مما هو أظهر من أن يشار إليه.

فليست هذه الفعال حقا من طبائع المسلمين، إذ إن مبادئ دينهم تمنعهم من ذلك، بل تحضهم على عكسه: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون (8)) (المائدة)، وصدق القائل مخاطبا غير المسلمين من المحتلين والمستعمرين والغزاة، ومعقبا على سلوكهم المناقض لهذه الأخلاقيات، عندما تعلو يدهم، حين قال:

ملكنا فكان العفو منا سجية

فلما ملكتم سال بالدم أبطح

(*) المسيحية والإسلام والاستشراق، محمد فاروق الزين، دار الفكر، دمشق، ط3، 2003م. تاريخ الشعوب العربية، ألبرت حوراني، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، 1997م. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتيين دينيه (سليمان الجزائري)، ترجمة: عبد الحليم محمود، دار المعارف، القاهرة، ط3، 1986م. التبشير العالمي ضد الإسلام، د. عبد العظيم المطعني، مكتبة النور، القاهرة، 1413هــ / 1992م. بين الإسلام والمسيحية، أبو عبيدة الخزرجي، تحقيق: محمد عبد الغني شامة، مكتبة وهبة، القاهرة، ط2، 1975م. الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة، القرافي. اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة، د. إبراهيم عوض، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 1420هـ/2000م. قضايا إسلامية: مناقشات وردود، محمد رجب البيومي، الوفاء للطباعة، مصر، 1984م. المستشرقون والقرآن، إسماعيل سالم عبد العال، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، 1410هـ/ 1990م. القرآن والرسول ومقولات ظالمة، عبد الصبور مرزوق، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 2002م. آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، 1998م. التعصب الصليبي، عمر عبد العزيز قريشي، دار الاستقامة، القاهرة، 1996م. المستشرقون والإسلام، محمد قطب، مكتبة وهبة، مصر، ط1، 1420هـ/ 1999م. صورة الإسلام في الإعلام الغربي، محمد بشارى، دار الفكر، دمشق، 2004م. الغرب والإسلام: أين الخطأ وأين الصواب، محمد عمارة، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2004م. قصة الحضارة، ول ديورانت، ترجمة محمد بدران، دار الجيل، بيروت، 1418هـ. الإسلام دين عام خالد: تحليل دقيق لمبادئ الإسلام، محمد فريد وجدي، مجلة الأزهر، القاهرة، 1426هـ. القدس مدينة واحدة وعقائد ثلاث، كارين أرمسترونج، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1998م. الإسلام بين الحقيقة والادعاء، مجموعة علماء، الشركة المتحدة للطباعة والنشر، مصر، 1996م. الإرهاب صناعة غير إسلامية، نبيل لوقا بباوي، دار البباوي للنشر، القاهرة، 2002م. الإسلام في تصورات الغرب، د. محمود حمدي زقزوق، مكتبة وهبة، القاهرة، 1987م. بنو إسرائيل من التاريخ القديم وحتى الوقت الحاضر، محمد الحسيني إسماعيل، مكتبة وهبة، القاهرة، 2002م. رد مفتريات على الإسلام، عبد الجليل شلبي، دار القلم، الكويت، 1402هـ/ 1982م. الإسلام وأوربا: تعايش أم مجابهة، إنجي كارلسون، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2003م. الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشرين، د. شوقي أبو خليل، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط2، 1419هـ. الإسلام الأصولي في وسائل الإعلام العربية من وجهة أمريكية، برنارد لويس، دار الجيل، 1994م. الإسلام والحرب في الشريعة الإسلامية، محمود محمد طنطاوي، 1996م. الإسلام في قفص الاتهام، د. شوقي أبو خليل، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط6، 1425هـ/ 2004م. سر المؤامرة الكبرى، محمد عبد الحليم عبد الفتاح. ظلام من الغرب، محمد الغزالي، نهضة مصر، القاهرة، 2003م. حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، عباس محمود العقاد، مطبعة مصر، القاهرة، 1376هـ/ 1957م. هيمنة القرآن المجيد على ما جاء في العهد القديم والجديد، مها محمد فريد عقل، 2002م.

[1]. عالمية الإسلام، رجائي عطية، مركز الأهرام للترجمة والنشر، مصر، ط2، 1424هـ/ 2003م، ص12، 13.

[2]. مائة سؤال عن الإسلام، محمد الغزالي، نهضة مصر، القاهرة، ط2، 2004م، ص9.

[3]. لجوا: صاحوا واختلطت أصواتهم.

[4]. الإسلام كبديل، مراد هوفمان، مؤسسة بافاريا، ألمانيا، ط1، 1993م، ص233.

[5]. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، د. حمدي زقزوق، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزارة الأوقاف، القاهرة، ط4، 1427هـ/ 2006م، ص440.

[6]. العرصات: جمع عرصة، وهي الموضع الواسع الذي لا بناء فيه، أو وسط الدار، والمقصود من عبارة "يزأر في عرصات الدنيا دون تهيب": أي يعيث فسادا فيها.

[7]. الوجل: الخوف.

[8]. سماحة الإسلام، د. عمر قريشي، مكتبة الأديب، الرياض، ط1، 2003م، ص181، 182.

[9]. صبح الأعشى، القلقشندي، تحقيق: يوسف علي الطويل، دار الفكر، دمشق، ط1، 1987م، ج6، ص364.

[10]. تتفيأ: تستظل.

[11]. الكنف: الناحية أو الظل.

[12]. موسوعة التاريخ الإسلامي، د. أحمد شلبي، النهضة المصرية، القاهرة، ط13، ج1، ص456 وما بعدها. روح الإسلام، عطية الإبراشي، الهيئة المصرية العامة للكناب، القاهرة، 2003م، ص110 وما بعدها.

[13]. الشانئون: الحاقدون.

يُتبع

التعديل الأخير تم بواسطة الشهاب الثاقب. ; 09-01-2014 الساعة 01:10 AM

-

وحين فتح المسلمون حمص بالشام - مثلا - جبوا الجزية من أهلها، ثم خرج منها المسلمون ليلحقوا بإخوانهم في بقية الفتوحات، وتركوا بها حامية صغيرة، فجاءتها الروم في جموع كثيفة، ولهذا اضطرت الحامية للخروج منها، لكنهم قبل أن يخرجوا حرصوا على رد مال الجزية للحمصيين، مما أثار استغرابهم، ففسر لهم المسلمون الأمر بأن الجزية مقابل المنعة والدفاع، أما وقد عجزوا مؤقتا عن الدفاع عنهم، فليردوا إليهم أموالهم ريثما يعودون مع إخوانهم في موجة فتح جديدة، فاستحسن أهل حمص ذلك منهم وأعانوهم في محاولة دفع الروم عن بلدهم.

وقد أجملت هذه الأخلاقيات وصية القائد الأعلى للفتوحات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لسعد بن أبي وقاص بطل القادسية، التي تمثل دستورا عاما في أخلاق الحرب والجهاد، ومعاملة أهل البلاد المفتوحة، ومن نصها: "أما بعد، فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو، وأقوى المكيدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة؛ لأن عددنا ليس كعددهم، وعدتنا ليست كعدتهم، فإذا استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا، فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون فاستحيوا منهم، ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله. ولا تقولوا: إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا، فرب قوم سلط عليهم من هو شر منهم، كما سلط على بني إسرائيل - لما عملوا بمعاصي الله - كفار المجوس، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا، وسلوا الله العون على أنفسكم، كما تسألونه النصر على عدوكم، وأسأل الله ذلك لنا ولكم.

وترفق بالمسلمين في سيرهم ولا تجشمهم مسيرا يتعبهم، ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم، وأقم بمن معك في كل جمعة يوما وليلة؛ حتى تكون لهم راحة يحيون فيها الأنفس، ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم، ونح منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة، فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه، ولا يرزأ[14]أحد من أهلها شيئا، فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها، كما ابتلوا بالصبر عليها، ولا تنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح، وإذا وطئت أرض العدو فأرسل العيون بينك وبينهم، ولا يخفى عليك أمره"[15].

مع هذه السياسة السمحة اللينة غير المكرهة على شيء - مما جذب القلوب إليها - تأخر تحول المسلمين إلى أغلبية في كثير من البلاد التي فتحوها كالشام ومصر لقرون، بل بقيت بها أقليات كبيرة العدد حتى الآن على غير الإسلام.

ويشهد الواقع التاريخي والتراث الفكري السياسي الإسلامي أن تسامح المسلمين بلغ حد أن صرح فقهاء كبار - كالماوردي في الأحكام السلطانية - بجواز تقليد الذمي وزارة التنفيذ، فينفذ أوامر الإمام ويمضي ما يصدر عنه من أحكام، وقد تولي الوزارة زمن العباسيين والفاطميين عديدون من أهل الذمة، جار بعضهم في حق الرعية المسلمة التي شكت من تسلط اليهود والنصارى بغير حق في شأنها[16].

غير المسلمين في المجتمع الإسلامي:

كثر اللغط في هذا الموضوع، وانقلبت الأباطيل حقائق، والحقائق أباطيل، وتجلية للأمر نبدأ بكلام تأسيسي للدكتور يوسف القرضاوي حول دستور العلاقة مع غير المسلمين، إذ يقول: "وأساس هذه العلاقة مع غير المسلمين قوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين (8) إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون (9)) (الممتحنة)، فالبر والقسط مطلوبان من المسلم للناس جميعا، ولو كانوا كفارا بدينه، ما لم يقفوا في وجهه ويحاربوا دعاته، ويضطهدوا أهله.

ولأهل الكتاب من بين غير المسلمين منزلة خاصة في المعاملة والتشريع، والمراد بأهل الكتاب من قام دينهم في الأصل على كتاب سماوي، وإن حرف وبدل بعد، كاليهود والنصارى، الذين قام دينهم على التوراة والإنجيل، فالقرآن ينهى عن مجادلتهم في دينهم إلا بالحسنى؛ حتى لا يوغر[17] المراء[18] الصدور، ويوقد الجدل واللدد[19] نار العصبية والبغضاء في القلوب، قال تعالى: (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون (46)) (العنكبوت).

ويبيح الإسلام مؤاكلة أهل الكتاب، والأكل من ذبائحهم، كما أباح مصاهرتهم، والتزوج من نسائهم المحصنات، مع ما قرره القرآن من قيام الحياة الزوجية على المودة والرحمة في قوله: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (21)) (الروم).

وهذا في الواقع تسامح كبير من الإسلام؛ حيث أباح للمسلم أن تكون ربة بيته وشريكة حياته، وأم أولاده غير مسلمة، وأن يكون أخوال أولاده وخالاتهم من غير المسلمين، قال تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان)(المائدة:5).

وهذا الحكم في أهل الكتاب، وإن كانوا في غير دار الإسلام، أما المواطنون المقيمون في دار الإسلام فلهم منزلة ومعاملة خاصة، وهؤلاء هم أهل الذمة، فما حقيقتهم؟

جرى العرف الإسلامي على تسمية المواطنين من غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باسم "أهل الذمة أو الذميين". والذمة كلمة معناها: العهد، والضمان، والأمان. وإنما سموا بذلك؛ لأن لهم عهد الله والرسول وجماعة المسلمين؛ أن يعيشوا في حماية الإسلام، وفي كنف المجتمع الإسلامي آمنين مطمئنين، فهم في أمان المسلمين وضمانهم، بناء على عقد الذمة بينهم وبين أهل الإسلام. فهذه الذمة تعطي أهلها من غير المسلمين ما يشبه في عصرنا الجنسية السياسية التي تعطيها الدولة لرعاياها، فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين ويلتزمون بواجباتهم.

فالذمي على هذا الأساس من أهل دار الإسلام، كما يعبر الفقهاء، أو من حاملي الجنسية الإسلامية، كما يعبر المعاصرون. وعقد الذمة عقد مؤبد يتضمن إقرار غير المسلمين على دينهم، وتمتعهم بحماية الجماعة الإسلامية، ورعايتها، بشرط بذلهم الجزية، والتزامهم أحكام القانون الإسلامي في غير الشئون الدينية، وبهذا يصيرون من أهل دار الإسلام. فهذا العقد ينشئ حقوقا متبادلة لكل من الطرفين: المسلمين وأهل ذمتهم بإزاء ما عليه من واجبات. فما الحقوق التي كفلها الشرع لأهل الذمة؟ وما واجباتهم"[20]؟

ثم يعدد هذه الحقوق مثل: حق الحماية من الاعتداء الخارجي، والظلم الداخلي، وحرية التدين، وحرية العمل والكسب. وتلك الواجبات مثل: أداء الجزية، والخراج، والتزام أحكام القانون الإسلامي فيما لا يمس عقائدهم وحريتهم الدينية.

وانطلاقا من هذا الأصل والأساس الشرعي لعلاقة المسلمين بغير المسلمين، واتساقا معه جرت - غالبا - ممارسات المسلمين الواقعية تجاه الآخر عبر تاريخهم. فالتسامح - وهو أساس مكين من أسس بناء الحضارة من المنظور الإسلامي - يكاد يكون خصيصة إسلامية. فبوجه عام يشهد تاريخ المسلمين - فكرا وممارسة - لأهله أنهم حين يمتلكون القوة وتتيسر لهم الفتوح، فإنهم يكونون أكثر تسامحا، وأعظم نبلا، وأرقى إنسانية تجاه الآخر، في مقابل عجرفة[21] هذا الآخر واستبداده وغطرسته وقسوته وعدوانيته حيالهم حين يمتلك أسباب القوة وتنقلب الحال لصالحه.

ماذا لدى الآخر؟

وحول نظرة الإسلام المنصفة للأديان السماوية السابقة عليه، ونظرة المسلمين المتسامحة تجاهها بالتالي، مقابل نظرة أتباع هذه الديانات الظالمة للإسلام، نتيجة الجهل والتعصب والتعمية والدعاية المغرضة، يقول أحد المنصفين من أبناء الغرب: "فكتاب اليهودية المقدس هو التوراة، وتختلف التوراة عن العهد الجديد المسيحي؛ لأن هذا الأخير قد أضاف عدة أسفار لم تكن موجودة بالعبرية؛ غير أن هذا الاختلاف لا يمس شيئا من العقيدة، لكن اليهودية لا تعترف بأي وحي جاء بعدها. وهكذا فإن المسيحية قد اعتمدت التوراة العبرية، ولكنها زادت عليها بعض الإضافات، غير أن المسيحية لم تقبل كل ما انتشر من كتابات تستهدف تعريف الناس برسالة عيسى؛ ولذلك قامت الكنيسة بإجراءات حذف هامة جدا لعدد كبير من الأسفار التي كتبت لتعريف الناس بحياة السيد المسيح وتعاليمه.

وهكذا فإن الكنيسة لم تحتفظ من العهد الجديد إلا بعدد محدود من الكتابات، كان من أهمها الأناجيل الأربعة المعترف بها كنسيا، غير أن المسيحية بدورها لا تعترف بأي وحي جاء بعد المسيح وحوارييه؛ ولذلك فهي تستبعد القرآن.

أما القرآن، وقد أتى بعد المسيح بقرون ستة، فإنه يتناول معطيات عديدة جاءت في التوراة العبرية والإنجيل؛ ولذلك فهو يذكر التوراة والإنجيل كثيرا، والقرآن يوصي كل مسلم بالإيمان بالكتب السابقة: (يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا (136)) (النساء).

وهكذا فإن القرآن يؤكد المكانة البارزة التي يحتلها رسل الله في تاريخ التنزيل مثل: نوح، وإبراهيم، وموسى، والأنبياء خاصة المسيح الذي يحتل مكانة بارزة، والقرآن مثل الأناجيل يقدم ميلاد المسيح، كفعل خارق يفوق الطبيعة، ويخص بالذكر أيضا مريم، ويطلق على السورة رقم 19 اسمها "سورة مريم".

والواقع أننا ملزمون بملاحظة أن المعطيات الخاصة بالإسلام التي ذكرناها مجهولة عموما في بلادنا الغربية، ولا يدهشنا ذلك إذا تذكرنا الطريقة التي اتبعت في تثقيف الأجيال الكثيرة فيما يتعلق بالقضايا الدينية لدى الإنسان، وكيف فرض الجهل في كل ما يمس الإسلام.

وهكذا فإن الاستعمال السائد حتى اليوم في التسميات (الدين المحمدي، المحمديون) ليدل على الرغبة في أن تظل النفوس مقتنعة بذلك الرأي الخاطئ القائل بأن تلك المعتقدات انتشرت بفضل جهاد رجل، وأنه ليس لله (بالمعنى الذي يدركه المسيحيون) مكان في تلك المعتقدات، ولنضف أن كثيرا من معاصرينا المثقفين يهتمون بالجوانب الفلسفية، والاجتماعية، والسياسية في الإسلام دون أن يتساءلوا عن التنظيم الإسلامي بصورة خاصة، كما كان يجب عليهم أن يفعلوه، ويرون من البديهيات أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - قد اعتمد على ما سبقه، وذلك بقصد استبعاد الوحي منذ البدء.

وزيادة على ذلك فهناك بعض أوساط مسيحية تحتقر المسلمين، ولقد خبرت هذا حين حاولت إقامة حوار من أجل دراسة مقارنة حول عدد من الأخبار المذكورة في القرآن والتوراة معا في موضوع واحد، ولاحظت أن هناك رفضا باتا للنظر بعين الاعتبار، ولو لمجرد التأمل، فيما يحتويه القرآن فيما يتعلق بموضوع الدراسة المزمعة[22]، كأن الرجوع في ذلك إلى القرآن يعني الاعتماد على الشيطان".

ثانيا. القتال في الأديان السابقة:

نود أن نبين كذب مزاعمهم في أن المسيحية تنكر القتال على إطلاقه، وتمقت الحرب وتدعو إلى السلام، من الكلام المنسوب إلى السيد المسيح نفسه - من كتبهم - قال: لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، وإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة[23] ضد حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. (إنجيل متى، 10/ 34 - 38). فما رأي المبشرين والمستشرقين في هذا؟ أنصدقهم ونكذب الإنجيل؟ أم نكذبهم ونصدق الإنجيل؟! وأما التوراة فشواهد تشريع القتال فيها أكثر من أن تحصى على ما فيها من الصرامة وبلوغ الغاية في الشدة، مما يدل دلالة قاطعة على الفرق ما بين آداب الحرب في الإسلام وغيره من الأديان.

دلائل الواقع على افترائهم:

وليس أدل على افترائهم من أن تاريخ الأمم المسيحية في القديم والحديث شاهد عدل على رد دعواهم، فمنذ فجر المسيحية إلى يومنا هذا خضبت أقطار الأرض جميعها بالدماء باسم السيد المسيح، خضبها الرومان وخضبتها أمم أوربا كلها، والحروب الصليبية إنما أذكى المسيحيون - لا المسلمون - لهيبها، ولقد ظلت الجيوش باسم الصليب تنحدر من أوربا خلال مئات السنين قاصدة أقطار الشرق الإسلامية، تقاتل وتحارب وتريق الدماء، وفي كل مرة كان الباباوات خلفاء المسيح - كما يزعمون - يباركون هذه الجيوش الزاحفة للاستيلاء على بيت المقدس والبلاد المقدسة في المسيحية، وتخريب بلاد الإسلام.

أفكان هؤلاء الباباوات جميعا هراطقة، وكانت مسيحيتهم زائفة؟! أم كانوا أدعياء جهالا لا يعرفون أن المسيحية تنكر القتال على إطلاقه؟!

أجيبونا أيها المبشرون والمستشرقون المتعصبون، فإن قالوا: تلك كانت العصور الوسطى عصور الظلام - عندهم - فلا يحتج على المسيحية بها، فماذا يقولون في القرن العشرين، وفي السنوات التي مضت من القرن الحادي والعشرين، وهم يسمون هذه الفترة عصر الحضارة الإنسانية الراقية؟!

لقد شهد هذان القرنان من الحروب التي قامت بها الدول المسيحية، ما شهدت تلك العصور الوسطى المظلمة - عندهم - بل أشد وأقسى! ألم يقف اللورد اللنبي - ممثل الحلفاء: إنجلترا وفرنسا وإيطاليا ورومانيا وأمريكا - في بيت المقدس في سنة 1918م حين استولى عليه في أخريات الحرب الكبرى الأولى قائلا: اليوم انتهت الحروب الصليبية؟! ألم يقف الفرنسي غورد ممثل الحلفاء أيضا - وقد دخل دمشق - أمام قبر البطل المسلم صلاح الدين الأيوبي قائلا: لقد عدنا يا صلاح الدين؟! وهل هدمت الديار، وسفكت الدماء، واغتصبت الأعراض في البوسنة والهرسك إلا باسم الصليب، بل أين هؤلاء مما يحدث في الشيشان وفي أفريقيا وإندونيسيا وغيرها؟ وهل يستطيع هؤلاء إنكار أن ما حدث في كوسوفا كان حربا صليبية؟

إن الإسلام إنما غزا القلوب، وأسر النفوس بسماحة تعاليمه في العقيدة والعبادات والأخلاق والمعاملات، وآدابه في السلم والحرب، وسياسته المتمثلة في عدل الحاكم وإنصاف المحكومين، والرحمة الفائقة والإنسانية المهذبة في الغزوات والفتوح، إنه دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فلا عجب أن أسرعت إلى اعتناقه النفوس، واستجابت إليه الفطرة السليمة، وتحملت في سبيله ما تحملت، فاستعذبت العذاب، واستحلت المر، واستسهلت الصعب، وركبت الوعر، وضحت بكل عزيز وغال في سبيله[24].

[14]. يرزأ: يصاب.

[15]. نظرات في تاريخ الخلفاء الراشدين، حلمي صابر، طبعة خاصة، 2001م، ص159.

[16]. نظرات في تاريخ الخلفاء الراشدين، حلمي صابر، طبعة خاصة، 2001م، ص159.

[17]. يوغر: يغيظ.

[18]. المراء: الجدال والشك.

[19]. اللدد: الخصومة الشديدة.

[20]. غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، د. يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، طـ3، 1992م، ص6: 8.

[21]. العجرفة: جفوة في الكلام، وخرق في العمل.

[22]. المزمع: أي الشيء الذي انعقد العزم على القيام به.

[23]. الكنة: امرأة الابن أو الأخ، والجمع كنائن.

[24]. www. ebnmaryam. com.

يُتبع

-

طبيعة انتشار الديانات السابقة:

رغم محدودية طبيعتها إلا أن بعض الأديان السماوية، وكثيرا من الديانات الوضعية قد حاولت نشر مبادئها، ولكن كيف كانت طبيعة هذه المحاولات؟

شهد التاريخ أن العنف والقهر قد صاحبا غالبية هذه المحاولات، فقد فرض "أمنحتب" فرعون مصر على شعبه عبادة إله الشمس "آتون"، وأغلق معابد الآلهة الأخرى وحطم تماثيلها ومحا صورها واضطهد المخالفين، وقريب من هذا حدث مع البوذية والكونفوشيوسية في جنوب شرقي آسيا، وقبل حكم "قباذ" كسرى فارس لم يكن للمزدكية اعتبار، فتبناها وحاول فرضها على شعبه، كما نشر "دارا" الفارسي الزرادشتية حربا.

أما بالنسبة للديانات السماوية فقد جاء في العهد القديم: "حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك، فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك. وإن لم تسالمك، بل عملت معك حربا، فحاصرها. وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة، كل غنيمتها، فتغتنمها لنفسك، وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا. وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما، بل تحرمها تحريما". (التثنية 20: 10ـ 17).

وتطبيقا لهذا فقد حكى العهد القديم أيضا أن موسى - عليه السلام - قد أرسل اثني عشر ألف رجل لمحاربة أهل مدين، فحاربوهم وانتصروا عليهم، وقتلوا كل ذكر منهم، وسبوا نساءهم وأولادهم. وكان داود - عليه السلام - يقتل أعداءه ولا يبقي ذكرا ولا أنثى ولا طفلا، وكان أحيانا يمثل بمن يقتلهم "فكلم موسى الشعب قائلا: جردوا منكم رجالا للجند، فيكونوا على مديان ليجعلوا نقمة الرب على مديان. ألفا واحدا من كل سبط من جميع أسباط إسرائيل ترسلون للحرب. فاختير من ألوف إسرائيل ألف من كل سبط. اثنا عشر ألفا مجردون للحرب. فأرسلهم موسى ألفا من كل سبط إلى الحرب، هم وفينحاس بن ألعازار الكاهن إلى الحرب، وأمتعة القدس وأبواق الهتاف في يده. فتجندوا على مديان كما أمر الرب وقتلوا كل ذكر. وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم: أوي وراقم وصور وحور ورابع أوي. خمسة ملوك مديان. وبلعام بن بعور قتلوه بالسيف. وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم، ونهبوا جميع بهائمهم، وجميع مواشيهم وكل أملاكهم. وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم، وجميع حصونهم بالنار. وأخذوا كل الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم". (العدد 31: 3 - 11).

وفي العهد الجديد لم يهمل الإنجيل الكلام عن الحروب، فقد جاء فيه نص صريح واضح على لسان السيد المسيح - عليه السلام - يقول: "لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض. ما جئت لألقي سلاما، بل سيفا". (متى 10: 34).

وعلى أرض الواقع فإن المسيحية لم تكن لتنتشر - في البداية - لولا سلطة قسطنطين - الإمبراطور البيزنطي - الذي أراد أن يكون سيدها، وأما شارلمان فقد كان متحمسا للمسيحية، يؤمن أن من واجبه تحويل جيرانه إليها بالقوة، فقد ظل يحارب السكسونيين ثلاثا وثلاثين سنة بعنف ووحشية حتى أخضعهم وحولهم قسرا للمسيحية، وحين اعتنقها بعض المصريين نكلت بهم الدولة الرومانية الوثنية، ونفي كثيرون منهم أو أحرقوا أو ذبحوا قربانا للآلهة الوثنية. وفي سنة 304 م نكل الإمبراطور دقلديانوس بالقبط؛ فنفي بعضهم من مصر، ورمي بعضهم للوحوش الضارية في حلقة الألعاب على مشهد من الناس، وما زال القبط يذكرون هذا العصر ويسمونه "عصر الشهداء" ويتخذونه مبدأ لتقويمهم الخاص.

وكان المتوقع أن يستريح القبط من هذا التعنت وهذه الوحشية حين صارت المسيحية دين الدولة الرومانية الرسمي، لكنهم اصطلوا في العهد المسيحي للدولة بمثل ما عانوه في عهدها الوثني، فقد كانت الكنيسة البيزنطية على مذهب يسمى "الملكاني"، وهو يقول بطبيعتين للمسيح عليه السلام: إلهية وبشرية، بينما قالت كنيسة الإسكندرية المصرية بطبيعة واحدة.

وقد أصرت السلطة على نشر مذهبها، وأصر القبط على مذهبهم، فنكلت الدولة بهم، وصارت البلاد مسرحا للاختلافات الدينية، واقتتل الناس لأجل ذلك، وتاقت نفوس القبط للخلاص من ضغط الرومان.

فلم يكن عجبا أن رحب كثيرون منهم بالفاتحين المسلمين، فلا غرابة في قول المؤرخ المسيحي ميخائيل السوري: إن الله المنتقم الجبار أتى بأبناء إسماعيل من الصحراء لينقذوا الأمم من عسف الروم[25].

وفي روسيا انتشرت المسيحية على يد جماعة اسمها "إخوان السيف"، وقد دخلت المسيحية إليها على يد فلاديمير دوق كييف (985- 1015م)، وكان يضرب به المثل في الوحشية والشهوانية، وقد وصل إلى زعامة الدوقية فوق جثة أحد إخوته، وقد اقتنى من النسوة ثلاثة آلاف وخمسمائة، على أن هذا كله لم يمنع من تسجيله قديسا في الكنيسة في عداد القديسين بالكنيسة الأرثوذكسية؛ لكونه الرجل الذي جعل من الروس شعبا مسيحيا، وهذا كفيل بغفران ذنوبه، إذ أمر بتعميد الروس جميعا في مياه نهر الدنيبر[26].

ولم تكن الكشوف الجغرافية الأوربية في مطالع العصر الحديث خالصة لوجه الحضارة والمدنية، فقد ارتكب المنصرون الذين رافقوا هذه الرحلات من الأعمال البشعة مالا يليق بالإنسانية؛ فقد أبادوا - مثلا - الهنود الحمر السكان الأصليين لأمريكا، وكذا فعلوا في بقية مستعمراتهم الجديدة، فحين اكتشف الإسبان جزيرة هاييتي بالبحر الكاريبي أبدوا من ضروب الوحشية ما لم يسبق له مثيل، متفننين في تعذيب سكانها؛ بقطع أناملهم، وفقء عيونهم، وصب الزيت المغلي والرصاص المذاب في جراحهم، أو بإحراقهم أحياء على مرأى من الأسرى؛ ليعترفوا بمخابئ الذهب أو ليهتدوا إلى الدين. وقد حاول أحد الرهبان إقناع أحد زعماء سكان الجزيرة بالتنصر مخبرا إياه أنه إن تنصر سيذهب إلى الجنة، فسأله الزعيم الهندي - وكان مشدودا إلى المحرقة -: وهل في الجنة إسبانيون؟ فأجاب الراهب: طبعا، ما داموا يعبدون الإله الحق! فما كان من الهندي إلا أن قال: إذن أنا لا أريد أن أذهب إلى مكان أصادف فيه أبناء هذه الأمة المتوحشة[27].

ولعل من قبيل تحصيل الحاصل الإشارة إلى ما ارتكبه الصليبيون - الذين جاءوا إلى الشرق رافعين شعارا دينيا - من مذابح وفواجع، وأفجع منه ما حدث بالأندلس.

مصداقا لما سبق نورد شهادة باحث مسيحي، يقول فيها: "الإسلام كديانة سماوية لم يحاول إفناء أصحاب الديانات الأخرى أثناء الحروب معهم، فحينما ظهر المذهب البروتستانتي في أوربا على يد مارتن لوثر قامت الكنيسة الكاثوليكية اعتمادا على تفسير الفقرة (34) من الإصحاح العاشر من إنجيل متى تفسيرا على هواهم، وهي تقول على لسان السيد المسيح: "لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا"، وعلى هذا الأساس ظهرت "نظرية الخلاص" في الملة الكاثوليكية، ومضمونها أن خلاص روح الإنسان لا يكون إلا بالإذعان التام لتعاليم الكنيسة الكاثوليكية فقط، وعلى أساس هذه النظرية ينظر الكاثوليك لأتباع المذاهب المسيحية الأخرى على أنهم هراطقة وملحدون، ويسمحون بتعذيبهم والتنكيل بهم، وهذا ما حدث في عام 1572م، حيث دعا الكاثوليك البروتستانت ضيوفا عليهم في باريس 24 أغسطس للبحث في تسوية وتقريب وجهات النظر بين الكاثوليك والبروتستانت، وحضر قادة الملة البروتستانتية إلى باريس، فما كان من الكاثوليك إلا أن سطوا على ضيوفهم البروتستانت في ظلمة الليل وقتلوهم جميعا، وجرت دماؤهم في الشوارع، وانهالت التهاني على تشارلز التاسع ملك فرنسا بغير حساب من بابا الفاتيكان، ومن ملوك الدول الكاثوليكية على هذه المجزرة البشرية.

ومثل هذا ما حدث للأقباط الأرثوذكس في مصر على يد الكاثوليك الرومان بعد "مؤتمر خلقدونيا" لبحث طبيعة السيد المسيح - وقد اختلفوا في ذلك - لذلك أقيمت المجازر البشرية، وكان يتم وضعهم - أي المخالفين الرومان - في زيت مغلي، ويتم كشط جلودهم وإغراقهم أحياء في الماء؛ لكي يتركوا الملة الأرثوذكسية، ووصل عدد القتلى أكثر من مليون قتيل أو شهيد مسيحي أرثوذكسي رفضوا ترك ملتهم، والانضمام إلى الملة الكاثوليكية"[28]. فالحرب إذن سنة كونية لم يخل منها تاريخ أمة بشرية، ولكن شتان بين مفهومها لدى المسلمين، ولدى غيرهم.

ثالثا. الحرب في الإسلام ضرورة وليست غاية لإزالة العقبات التي تحول بين الدعاة وبين عامة الشعب، ومن أهدافها حماية الدعاة من الأذى وحماية المستضعفين:

إن المتتبع لنصوص القرآن وأحكام السنة النبوية في الحروب يرى أن الباعث على القتال ليس فرض الإسلام دينا على المخالفين، ولا فرض نظام اجتماعي، بل كان الباعث على القتال في الإسلام هو دفع الاعتداء.

وها هنا قضيتان إحداهما نافية والأخرى مثبتة:

أما النافية فهي: أن القتال ليس للإكراه في الدين، ودليلها قوله تعالى: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) (البقرة: 256)، ولقد منع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا حاول أن يكره بعض ولده على الدخول في الإسلام[29]، وجاءت امرأة عجوز إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في حاجة لها، وكانت غير مسلمة، فدعاها إلى الإسلام فأبت فتركها عمر، وخشي أن يكون في قوله - وهو أمير المؤمنين - إكراه فاتجه إلى ربه ضارعا قائلا: "اللهم أرشدت ولم أكره"، وتلا قوله تعالى: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)، ولقد نهى القرآن الكريم عن الفتنة في الدين، واعتبر فتنة المتدين في دينه أشد من قتله، وأن الاعتداء على العقيدة أشد من الاعتداء على النفس؛ ولذا جاء فيه صريحا: (والفتنة أشد من القتل) (البقرة: 191).

وأما القضية الثانية: وهي أن القتال لدفع الاعتداء، فقد نص عليها القرآن أيضا، إذ يقول: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين (194)) (البقرة)، وإن القرآن بمحكم نصوصه جعل الذين لا يقاتلون المؤمنين في موضع البر إن وجدت أسبابه، وجعل الذين يقاتلون هم الذين يعتدون؛ فقد جاء فيه: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين (8) إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون (9)) (الممتحنة).

ومع أن القتال شرع لدفع الاعتداء لم يأمر القرآن بالحرب عند أول بادرة من الاعتداء، أو عند الاعتداء بالفعل إذا أمكن دفع الاعتداء بغير القتال؛ فقد جاء فيه: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين (126) واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون (127)) (النحل)[30].

وتحت عنوان لماذا شرع القتال؟ يقول د. المطعني: لم تكن شريعة الإسلام أوحدية في مشروعية القتال، فالقرآن يقص علينا أن كثيرا من الأنبياء مارسوا هذا الفن بإذن الله، فقال: (وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين (146)) (آل عمران). والتاريخ النبوي لبني إسرائيل حافل بالمعارك بين الأنبياء ومعارضيهم، فليس القتال إذا مسبة ولا نقيصة لا في الإسلام ولا في غير الإسلام من الرسالات السابقة.

ومشروعية القتال في الإسلام من الضرورات التشريعية التي يلجأ إليها المسلمون حين لا يكون من حيلة إلا القتال، وهو لم يشرع في الإسلام ليكون وسيلة للبطش والتجبر والقهر، وحبا في سفك الدماء، ونهب الأموال، والتشفي الأهوج، بل شرع لردع الظلم، وحماية الحق، ورعاية الفضيلة ولرد العدوان، شرع لإقرار التوازن في الأرض، وإشاعة السلام والأمن، والقضاء على الطغيان، وفي هذا الإطار كانت معارك المسلمين في عصر النبوة، وعصر الخلافة الراشدة، ومن سار سيرتهم من ولاة الأمور.

ومن الأهداف العليا في مشروعية القتال في الإسلام حماية الدين والعقيدة، ودحر الفتنة، وحماية المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وكل أولئك مقاصد نبيلة، وقيم إنسانية مقدسة يجب أن تحمى وتصان. قال عز وجل: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين (193)) (البقرة)، وقال تعالى: (وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا (75)) (النساء). فالقتال في الإسلام ضرورة، وإجراء استثنائي له موجباته ودواعيه، وهو كما قال أمير الشعراء شوقي مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ليس القتال للإجبار على اعتناق الإسلام:

ومهما اتفقنا أو اختلفنا حول الأسباب التي أدت إلى مشروعية القتال في الإسلام: إباحة ووجوبا، فليس من بين الأسباب أن القتال شرع لإجبار الناس على الدخول في الإسلام، ونتحدى بأعلى صوت من يدعي ذلك من أعداء الإسلام وعملائهم، ونقول لهم:

أمامكم الإسلام قرآنا وسنة وإجماعا وتاريخا وسيرة، فهيا فأتونا بنص من كتاب الله أو من أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من إجماع علمائه، أو واقعة من تاريخه وسيرته تدل على أن من أهداف القتال في الإسلام جبر الناس على الدخول فيه كراهية وقسرا.

والإسلام كله معروف كالشمس، فليس فيه جوانب علنية وأخرى سرية، فما الذي يعجزهم أن يقوموا بهذه التجربة؟ وصدق الشاعر الذي قال في أمثالهم:

يقولون أقوالا ولا يعلمونها

وإن قيل هاتوا حققوا لم يحققوا

وكذلك ليس في مشروعية القتال في الإسلام أن يكون عقابا على كفر من كفر، وإلحاد من ألحد باستثناء حد الردة، ولتوضيح هذا نقول: إن الكفر في تقدير الإسلام نوعان:

الأول: الكفر الذي ولد عليه صاحبه ونشأ عليه، أو الكفر الأصلي إذا صح هذا التعبير، وصاحبه لم يسبق له الدخول في الإسلام.

الثاني: الكفر الطارئ على صاحبه بعد الدخول في الإسلام.

فالنوع الأول لا يقاتل عليه صاحبه ولا يقتل، بل يكتفى بدعوته إلى الإسلام، فإن أسلم فحسن، وإن امتنع ترك وشأنه والله هو الذي يتولى حسابه، فالكافر الأصلي دمه مصون، والاعتداء عليه حرام كالاعتداء على ماله وعرضه.

أما النوع الثاني ففيه حد الردة الوارد في السنة وعمل الخلفاء الراشدين مع إجماعهم عليه.

ولو كان القتال والقتل عقابا على الكفر في النوع الأول لما تهاون فيه صاحب الرسالة، ولا الخلافة الراشدة من بعده، فكم من الاتفاقات ومعاهدات الصلح التي عقدوها مع الناس مع تركهم على عقائدهم دون أن يكرهوهم أو يقاتلوهم على كفرهم، ومن أوضح الأمثلة تصالح عمر بن الخطاب مع نصارى فلسطين، وامتناعه أن يصلي في الكنيسة حين أذن للصلاة مع دعوة قسيسها أن يصلي فيها، ولكن عمر - رضي الله عنه - امتنع عن الصلاة فيها قائلا: لو صليت لجاء المسلمون وقالوا عمر صلى هنا فأخذوا الكنيسة!

ثم تصالح عمرو بن العاص مع قبط مصر، وتركهم على عقيدتهم دون أي إكراه على تركها والدخول في الإسلام، بل إنه ساعد القبط على استقرار شئونهم الدينية باستدعاء البطريرك بنيامين الذي كان مختفيا هربا من بطش الرومان، وأعطاه الأمان ليرعى شئون الأقباط دينيا في مصر.

بل إن صاحب الدعوة نفسه - صلى الله عليه وسلم - كان يعقد معاهدات صلح، ويترك أهل البلاد على عقائدهم مهما كانت مخالفة للإسلام أصولا وفروعا، ولا تنس المعاهدة التي عقدها مع اليهود في المدينة عقب الهجرة مع تركهم على يهوديتهم، أحرارا في تأدية طقوسهم الدينية على مرأى ومسمع من المسلمين.

وبهذا تتبين لنا جوانب أخرى من سماحة الإسلام، أبرزها جانبان:

الأول: أن مع مشروعية القتال في الإسلام لم يكن من أهدافه حمل الناس بالقوة المسلحة على اعتناق الإسلام؛ لأن في القرآن العظيم نصا واضحا وصريحا ومحكما يمنع من هذا الهدف، وهو قوله تعالى: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) (البقرة:256).

الثاني: ومع مشروعية القتال في الإسلام فإنه يخلو - منهجا وسيرة - من أن يكون عقابا على الكفر الأصلي الذي ولد عليه صاحبه ونشأ، فالكفر أعظم الذنوب، ومع ذلك فالأمر فيه موكول إلى الله سبحانه يعاقب عليه في الآخرة بالخلود في النار.

أما في الدنيا فليس لأحد أن يعاقب صاحب الكفر الأصلي بالقتال عليه أو القتل، ودم الكافر كفرا أصليا مصون كماله وعرضه، إلا إذا حارب المسلمين، أو انضم لمن يحاربهم، فيكون هو الذي أهدر دم نفسه، ذلكم هو الإسلام، وتلك هي سماحته الرحيمة[31].

الحرب لإزالة الطواغيت:

فإذا كان طاغية أو ملك قد أرهق شعبه من أمره عسرا، وضيق عليه في فكره، وحال بينه وبين الدعوات الصالحة أن تتجه إليه، فإن حق صاحب الدعوة إذا كان في يده قوة أن يزيل تلك الحجز التي تحول بينه وبين دعوته ليصل إلى أولئك المستضعفين، وتخلو وجوههم لإدراك الحقائق الجديدة، وإعلان اعتناقها إن رأوا ذلك وآمنوا به، ولكن محمدا النبي الأمين - صلى الله عليه وسلم - لم يلجأ إلى ذلك ابتداء حتى لا يظن أحد أنه قاتل ليفرض دينه على الناس، أو ليكرههم عليه؛ ولذلك سلك طريقين:

أولهما: أن يرسل الدعوة الدينية إلى الملوك والرؤساء في عصره يدعوهم إلى الإسلام، ويحملهم إثمهم، وإثم من يتبعونهم إن لم يجيبوا دعوته، ولذلك جاء في كتابه إلى هرقل: "أسلم تسلم، وإلا فعليك إثم الأريسيين: (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون (64)) (آل عمران)".

ثانيهما: أنه بعد هذه الدعوة الرسمية أخذ يعلن الحقائق الإسلامية ليتعرفها رعايا تلك الشعوب فيتبعها من يريد اتباعها، وقد اتبعها فعلا بعض أهل الشام ممن يخضعون لحكم الرومان، وعرف المصريون وغيرهم حقيقتها، حتى لم تعد مجهولة لمن يريد أن يتعرفها، وتسامعت بها البلاد المتاخمة لبلاد العرب.

العوامل التي أدت إلى قتال الروم في العهد النبوي:

1. أن الروم قد ابتدءوا فاعتدوا على المؤمنين الذين دخلوا في الإسلام من أهل الشام، فكان ذلك فتنة في الدين وإكراها للمسلمين على الكفر، وما كان محمد - صلى الله عليه وسلم - ليسكت عن ذلك، وقد جاء لدعوة دينية، وإنه إن كان لا يحمل الناس على اعتناق الإسلام كرها، فلا يمكن أن يسكت عمن يحاولون أن يخرجوا أتباعه من دينهم كرها، إنه لا يريد أن يعتدي، ولا أن يعتدى عليه؛ ولذلك عد هذا العمل من جانب الرومان اعتداء على دينه وعليه؛ لأنه صاحب الدعوة فلا بد أن يزيل هذه الفتنة.

2. أن كسرى عندما بلغه كتاب الرسول هم بقتل من حملوه، وأخذ الأهبة[32] ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، واختار من قومه من يأتيه برأسه الشريف الطاهر، ولكن أنى لكسرى وأمثاله من الطغاة أن يمكنهم الله - عز وجل - من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم - وقد علم بالأمر - ما كان ليسكت حتى يرتكب كسرى هذا الإثم، بل إنه القوي العادل الحصيف؛ ولذلك كان لا بد أن يصرعه وجيشه قبل أن يصرعه هو.

لهاتين الحقيقتين اتجه النبي - صلى الله عليه وسلم - لقتال الرومان والفرس لمنع الفتنة في الدين من أولئك الرومان ومحاربيهم، كما قاتل المشركين لمنع هذه الفتنة، إذ يقول القرآن: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين (193)) (البقرة).

ويقول ابن تيمية في قتال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل الروم: "وأما النصارى فلم يقاتل النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدا منهم، حتى أرسل رسله إلى قيصر وإلى كسرى، وإلى المقوقس والنجاشي، وملوك العرب بالشرق والشام، فدخل في الإسلام من النصارى وغيرهم من دخل، فعمد النصارى بالشام فقتلوا بعض من قد أسلم، فالنصارى هم الذين حاربوا المسلمين أولا، وقتلوا من أسلم منهم بغيا وظلما، فلما بدأ النصارى بقتل المسلمين أرسل محمد - صلى الله عليه وسلم - سرية أمر عليها زيد بن حارثة، ثم جعفرا، ثم ابن رواحة، وهو أول قتال قاتله المسلمون بمؤتة من أرض الشام، واجتمع على أصحابه خلق كثير من النصارى، واستشهد الأمراء الثلاثة - رضي الله عنهم - وأخذ الراية خالد بن الوليد"[33].

وبهذا يتبين أن قتال النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن إلا دفعا للاعتداء، والاعتداء الذي حدث في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان على صورتين:

· أن يهاجم الأعداء النبي - صلى الله عليه وسلم - فيرد كيدهم في نحورهم.

· أن يفتن الأعداء المسلمين عن دينهم، ولا بد أن يمنع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك الاعتداء على حرية الفكر والعقيدة.

وفي الصورتين نجد النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يفرض دينه، ولا يكره أحدا عليه، ولكن يحمي حرية الاعتقاد التي هي مبدأ من مبادئه، إذ قد جاءت مقررة في القرآن، حيث يقول: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) (البقرة: 256).

ولما جاءت الخلافة إلى أبي بكر، ثم عمر أرسلا الجيوش إلى كسرى وهرقل بعد أن خمدت الردة، وصارت الكلمة لله ولرسوله وللمؤمنين في جزيرة العرب.

رابعا. الوقائع التاريخية منذ عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء من بعده تشهد بأن أحدا لم يكره على الدخول في الإسلام، وقد شهد بهذا العديد من مفكري الغرب من غير المسلمين:

تسامح إسلامي فريد عبر التاريخ:

واقعيا، وضعت اللبنات الأولى في صرح خصلة [34] التسامح في تاريخ المسلمين في ممارسات صاحب الدعوة نفسه، إلى جانب أقواله الداعية إليها، كموقفه من مشركي قريش، الذين آذوه وأخرجوه هو وآله وأصحابه حين فتح مكة؛ إذ جاءه أبو سفيان فقال: «يا رسول الله، أبيدت خضيراء قريش، لا قريش بعد اليوم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن»[35]. وهذا نموذج وشاهد على تسامحه ورفقه صلى الله عليه وسلم.

[25]. الإمبراطورية البيزنطية، ترجمة: د. حسين مؤنس، محمد زايد، ص107. الإسلام في قفص الاتهام، د. شوقي أبو خليل، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط6، 1425هـ/ 2004م، ص112.

[26]. الإسلام في قفص الاتهام، د. شوقي أبو خليل، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط6، 1425هـ/ 2004م، ص113، 114 بتصرف يسير.

[27]. الإسلام في قفص الاتهام، د. شوقي أبو خليل، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط6، 1425هـ/ 2004م، ص115، 116 بتصرف.

[28]. الإرهاب صناعة غير إسلامية، نبيل لوقا بباوي، دار البباوي للنشر، القاهرة، 2002م، ص86، 87.

[29]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/1985م، ج3، ص280.

[30]. نظرية الحرب في الإسلام، الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1، 1425هـ/2004م، ص12، 13.

[31]. سماحة الإسلام في الدعوة إلى الله والعلاقات الإنسانية منهاجا وسيرة، د. عبد العظيم المطعني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1414هـ/1993م، ص148: 151.

[32]. الأهبة: الاستعداد الكامل.

[33]. رسالة القتال، ابن تيمية، مجموع الرسائل النجدية، دار المعرفة، بيروت.

[34]. الخصلة: هي خلق في الإنسان يكون فضيلة أو رزيلة، والجمع خصال.

[35]. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة (4724).

-

ويجدر بنا الآن أن نذكر مظاهر تسامح المسلمين مع الآخر، في عصورهم المختلفة، وذلك على النحو الآتي:

1. التسامح في عهد الراشدين:

إن في بقية حقب تاريخ المسلمين نماذج ناصعة مشرفة من التسامح والعدالة في معاملة الآخر؛ فحين فتحت مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب على يد عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أمن عمرو النصارى على معتقداتهم، وأعاد البطريرك بنيامين إلى زعامتهم، بعد أن كان مختفيا لمدة طويلة فرارا من بطش البيزنطيين حكام مصر في ذلك الوقت، وقد قيل: إن الإمبراطور البيزنطي جستنيان أمر بقتل مائتي ألف من القبط في مدينة الإسكندرية، وإن اضطهادات خلفائه حملت كثيرين على الالتجاء إلى الصحراء.. كما أوكل ابن العاص إلى بنيامين الإشراف على شئون أهل طائفته من القبط[36].

ويوضح نص الصلح بين المسلمين والمقوقس - حاكم مصر من قبل البيزنطيين - بعد فتح حصن بابليون ملامح سياسة المسلمين تجاه أهالي البلاد المفتوحة، وما تتميز به من نبل وتسامح، يقول النص[37]:

"بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر، الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم، وكنائسهم وصلبهم، وبرهم وبحرهم، لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقص، ولا يساكنهم النوب[38]، وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية - إذا اجتمعوا على هذا الصلح، وانتهت زيادة نهرهم - خمسين ألف ألف، وعليهم ما جنى لصوتهم[39]، فإن أبى أحد منهم أن يجيب؛ رفع عنهم من الجزاء بقدرهم، وذمتنا ممن أبى بريئة، وإن نقص نهرهم من غايته إذا انتهى، رفع عنهم بقدر ذلك، ومن دخل في صلحهم من الروم والنوب فله مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم، ومن أبى واختار الذهاب، فهو آمن حتى يبلغ مأمنه، أو يخرج من سلطاننا".

ويرجع النجاح الذي أحرزه الإسلام في مصر - في بعض أسبابه - إلى ما لاقاه المسلمون من ترحيب الأهالي المسيحيين الذين كرهوا الحكم البيزنطي، فاليعاقبة[40] الذين كانوا يمثلون السواد الأعظم[41] من المحكومين المسيحيين قد عوملوا معاملة مجحفة من أتباع المذهب الأرثوذكسي من الحكام البيزنطيين، الذين ألقوا في قلوبهم بذور السخط والحنق اللذين لم ينسهما أعقابهم حتي الوقت الحاضر.

فقد كان بعضهم يعذب ثم يلقى به في اليم، وتبع كثيرون منهم بطريقهم في التخلص لينجوا من الاضطهاد، وأخفى عدد كبير منهم عقائدهم الحقيقية، وتظاهروا بقبول قرارات مجمع خلقدونية بآسيا الصغرى، الذي عقد سنة 451م، واتخذ قرارا بتأكيد القول بطبيعتين للمسيح - لاهوتية: إلهية، ناسوتية: مادية جسدية بشرية - وتكفير أصحاب الطبيعة الواحدة؛ أي: اللاهوتية[42].

وقد حاول الإمبراطور البيزنطي هرقل (610 - 641م) بعد انتصاره على الفرس سنة 638م، جمع مذاهب الدولة المتصارعة، وتوحيدها والتوفيق بينها، وتقررت صورة التوفيق في أن يمتنع الناس عن الخوض في الكلام عن كنه طبيعة السيد المسيح، وعما إذا كانت له صفة واحدة أم صفتان، ولكن عليهم أن يشهدوا بأن الله له إرادة واحدة، أو قضاء واحد، وقد حصل وفاق على ذلك.

وصمم هرقل على إظهار هذا المذهب الجديد على ما عداه من المذاهب المخالفة له متوسلا إلى ذلك بكل الوسائل، ولكن نصارى مصر نابذوه العداء وتبرءوا من هذه البدعة - وذلك التحريف - واستماتوا في سبيل عقيدتهم القديمة، واستمرت محاولات التوفيق دون جدوى.

أما الفتح الإسلامي فقد وفر لنصارى مصر حياة تقوم على الحرية التي لم ينعموا بها قبل ذلك بقرن من الزمان، وتركهم المسلمون أحرارا على أن يدفعوا الجزية، وكفلوا لهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية، ولم يضعوا أيديهم على شيء من ممتلكات الناس، ولم يرتكبوا أعمال سلب ونهب. وليس هناك شاهد على أن ارتداد بعض القبط مبكرا عن دينهم، ودخولهم في الإسلام على نطاق واسع كان راجعا إلى اضطهاد، أو ضغط يناقض مبدأ التسامح الذي درج عليه حكامهم الجدد من المسلمين.

فقد تحول كثير من هؤلاء القبط النصارى إلى الإسلام قبل أن يكتمل الفتح الإسلامي لمصر، حين كانت الإسكندرية - حاضرة البلاد في ذلك الوقت - لا تزال تقاوم الفاتحين. وقد سار كثير من القبط بعد ذلك بسنين قليلة على نهج إخوانهم؛ ففي عهد الخليفة عثمان بن عفان (23 - 35هـ) بلغ خراج مصر اثني عشر مليون دينار، ثم نقص في عهد معاوية بن أبي سفيان (41 - 60هـ) إلى خمسة ملايين، وذلك بسبب دخول عدد كبير في الدين الإسلامي من نصارى مصر، ثم أخذ الخراج في النقصان في عهد عمر بن عبد العزيز (99 - 101هـ) حتى إن والى مصر اقترح ألا يعفى من يعتنقون الإسلام بعد ذلك من أداء الجزية، ولكن الخليفة الورع أبى موافقته على طلبه قائلا: إن الله قد بعث محمدا - صلى الله عليه وسلم - داعيا ولم يبعثه جابيا[43].

ولكن بعض الولاة الذين جاءوا بعد ذلك خرجوا أحيانا شيئا ما على روح التسامح هذه، ولكن كان هذا بمنزلة الاستثناء الذي يؤكد القاعدة ولا يلغيها، فقد جاءت فترات - خصوصا في العصرين الفاطمي والأيوبي - ترقى فيها رجال من أهل الذمة إلى أعلى المناصب، فكان منهم الوزراء والكتاب في دواوين الحكومة، وجمعوا الثروات الطائلة. وفي عهد السلطان المتسامح - بشهادة الخصوم قبل الأصدقاء - صلاح الدين الأيوبي (569 - 589هـ) وخلفائه، نعم النصارى وسعدوا إلى حد كبير؛ فقد خففت عنهم الضرائب، وصار منهم الوزراء والكتاب، والصيارفة؛ رغم ظروف الصراع الإسلامي الصليبي.

وهكذا كان الإنصاف والتسامح طابعا عاما للحكم الإسلامي لمصر، فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية، التي سرعان ما كانت تزول، والتي لم يتورع مرتكبوها عن التعدي على الرعية من إخوانهم من المسلمين أنفسهم، فهم ظالمون بدافع من ذواتهم وطباعهم، لا بعقيدتهم وتعاليم شرعهم.

ومما يؤيد هذا الطابع العام من الإنصاف والتسامح تجاه الآخر، أنه على الرغم من تسارع كثيرين من أهل مصر إلى اعتناق الإسلام منذ لحظات الفتح - كما سلف الذكر - فإن المسلمين لم يصيروا أغلبية بها إلا خلال القرن الرابع الهجري.

فلو كان الإسلام لا يقبل الآخر والمسلمون لا يميلون إلى التنوع، ولا يستريحون إلى التعامل والتعايش مع مخالفيهم في العقيدة في البلاد التي لهم فيها شوكة، وبالتالي استعملوا العنف والشدة - بل السيف كما زعم المغالطون - في نشر عقيدتهم - لما احتاج الأمر إلى ثلاثة قرون أو أكثر ليصيروا أغلبية في مصر، بل ربما لم يحتاجوا إلى ثلاث سنوات إذا كان السيف مسلطا على الرقاب.

بل زد على ذلك فقل إن بقاء أقلية غير مسلمة - معقولة العدد مستقرة الحال لحد كبير - بهذا البلد بعد مرور أكثر من أربعة عشر قرنا على فتح المسلمين له لدليل قوي على تسامحهم تجاه الآخر، بل التفاعل معه، وذلك بدافع من تعاليم دينهم: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) (المائدة: 8).

وقد كان المسلمون الفاتحون يخيرون خصومهم بين ثلاث خصال: الإسلام، أو الجزية، أو القتال - كما هو معروف - فإذا أسلموا طواعية فهم إخوة لنا في الدين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا من الحقوق والواجبات، وإذا أبوا الدخول في الإسلام، وقبلوا دفع الجزية قبلت منهم، وتركوا وشأنهم، ومنحوا أمانا على أموالهم وأنفسهم وعقائدهم، فإذا رفضوا الأمرين كان معنى ذلك أنهم مصرون على الحرب والعناد.

وحين كان المسلمون ينتصرون لم يكونوا - في الغالب - يستخدمون ما يسمى بحق الغالب في فرض شروطه على المغلوب، فلم يكونوا يكرهون الناس على اعتناق الإسلام، فهؤلاء المهزومون، بعد هزيمتهم: بين مسلم برغبته ورضاه، وبين ذمي يعطى عهدا.

وقد توسع المسلمون في معنى الذمي فجعلوه يشمل أهل الكتاب من اليهود، والمسيحيين، وجميع أهل الشرك من المجوس، وعبدة الأوثان، وعبدة النيران والحجارة، والصابئة[44]، فكل هؤلاء يعاهدون وتؤخذ منهم الجزية، فقد أخذ الرسول - صلى الله عليه وسلم - الجزية من مجوس هجر[45] - شرق شبه جزيرة العرب -، وأخذها عمر بن الخطاب من مجوس فارس[46]. - والجزية كما صار واضحا ومستقرا في الأذهان مبلغ بسيط، دلالة على بذل الولاء للسلطة القائمة مقابل حمايتها لأهل ذمتها، وليست جزاء للمخالفين في الدين، وإلا فهل يعاقب المسلم على إسلامه بدفع الزكاة؟! وإذا قبل هؤلاء جميعا دفع الجزية كان من حقهم البقاء على عقائدهم وأحوالهم السابقة.

وهاك نماذج لبعض المعاهدات التي نظمت العلاقات والالتزامات بين المسلمين وغيرهم. فقد جاء في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأهل إيلياء - بيت المقدس - ما يلي: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان؛ أعطاهم أمانا لأنفسهم، وأموالهم، وكنائسهم، وصلبانهم، سقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم، ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها، ولا من صلبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية، كما يعطي أهل المدائن، وعلى أن يخرجوا منها الروم واللصوص؛ فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم، فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان بها من أهل الأرض، فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله، فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم.

وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله، وذمة رسوله، وذمة الخلفاء، وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية، شهد على ذلك خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاوية بن أبي سفيان"[47].

2. تسامح صلاح الدين الأيوبي مع الصليبيين بعد فتح بيت المقدس:

ماذا صنع السلطان صلاح الدين الأيوبي بالصليبيين الذين كانوا ببيت المقدس حين حررها من أسرهم؟

لقد تم التسليم على أن يعطي كل رجل من الصليبيين عن نفسه عشرة دنانير مصرية، وكل امرأة خمسة دنانير، وكل صغير أو صغيرة دينارين، وقد عومل الأسرى من الشيوخ والنساء والأطفال معاملة تنطوي على كثير من السخاء والكرم والشهامة والسماحة؛ فقد من السلطان على ملكة مسيحية كانت مترهبة بالقدس بمن معها وما معها من المال والمجوهرات، كما سمح للبطريرك الأعظم أن يحمل معه ما قيمته مائتا ألف دينار من تحف ثمينة ومجوهرات كنسية، على حين بخل هذا البطريرك على بعض أتباعه ببعض هذا المال لفكهم من الأسر.

وأمر السلطان المنادين بالمناداة في شوارع المدينة بمعافاة العاجزين عن الدفع، وأنهم طلقاء يذهبون أنى شاءوا، فاتجه بعض هؤلاء نحو إمارة طرابلس الصليبية؛ فأغلقها أميرها في وجوههم، واتجه بعض آخر نحو صور؛ فرفض حاكمها المركيز كنراد إدخالهم حتى لا يتحمل عبء إطعامهم وحمايتهم، ورغبت جماعة ثالثة في الانحدار إلى أوربا؛ فاعتذرت سفن التجار الإيطاليين عن حملهم بدون أجر، لولا إرغام السلطات الإسلامية لها على حملهم، وقد اجتمعت نسوة الفرسان الصليبيين المأسورين والمجروحين يسألن السلطان الرحمة والإشفاق والإنفاق عليهن، فأطلق لهن أزواجهن الأسرى، ومن فقدت زوجها خصص لها نفقة، ولم يضرب الرق في النهاية سوى على خمسة عشر ألفا من مجموع حوالي مائة ألف صليبي كانوا بالمدينة المقدسة[48].

لك أن تقارن هذا بصنيع الصليبيين الشنيع بالمسلمين بالقدس حين احتلوها، تقارن هذه السماحة العظيمة، والإنسانية الرحبة بتلك المجازر البشرية سابقا، وبما يحدث الآن من أهوال بفلسطين المحتلة على أيدي الصهاينة؛ لتدرك مدى سماحة المسلمين - بدافع من مبادئ دينهم الحنيف بالأساس - على مسيرة تاريخهم تجاه الآخر، مقابل إساءة هذا الآخر وعدوانيته عندما تمكنه الفرصة، ولتعلم - دون مبالغة أو تعصب - أنه مهما قيل عن بعض ما في تاريخ المسلمين من مثالب - لكونهم بشرا كالبشرـ فإنه يسمو نبلا ويرقى إنسانية عن كل تواريخ الملل والأمم الأخرى عند المقارنة، والشواهد على ذلك موفورة في كل عصر.

ولم تقتصر السماحة على الشعوب المسلمة قديمة العهد بالإسلام، التي تشبعت نفوسها بتعاليمه السامية، وإنما تمثلت أيضا في سلوكيات تلك الشعوب حديثة العهد به، التي كثيرا ما توصف بالعنف والشراسة والقسوة، كالمغول والترك؛ فعلى الرغم مما أظهره أوزبك خان (712 - 742 هـ /1313 - 1342م) - سلطان دولة مغول القبجاق، التي حكمت في أعالي بحر قزوين وجنوب روسيا الآن - من التحمس في نشر الإسلام، وتفانيه في الإخلاص له، فقد كان كثير التسامح نحو رعاياه من المسيحيين، فقد منحهم الحرية التامة في إقامة شعائرهم الدينية من غير أن يتعرض لهم أحد بسوء.

ومن أهم الوثائق التي تسترعي الانتباه عن التسامح الإسلامي، ذلك العهد الذي منحه أوزبك خان للمطران بطرس سنة 1313م، وقد جاء فيه: "بمشيئة العلي القدير وعظمته ورحمته من أوزبك إلى أمرائنا كبيرهم وصغيرهم، إن كنيسة بطرس مقدسة لا يحل لأحد أن يتعرض لها، أو لأحد من خدامها، أو قسيسيها بسوء، ولا أن يستولي على شيء من ممتلكاتها، أو متاعها، أو رجالها، ولا أن يتدخل في أمورها؛ لأنها مقدسة كلها، ومن خالف أمرنا هذا بالتعدي عليها فهو أثيم أمام الله، وجزاؤه منا القتل، ولندع المطران ينعم بالأمان والبهجة، ولندعه يقرر نظم كل المسائل الكنسية بقلب سليم، وفؤاد عادل قويم. وإننا نعلن في حزم أننا نحن وأولادنا وأمراء دولتنا وولاة أقاليمنا لن نتدخل بأي حال في شئون الكنيسة، ولا شئون المطران، ولا في شئون المدن، والمراكز، والقرى، والأراضي المخصصة للصيد في البر والبحر، ولا في الأراضي، والمراعي، والصحاري، ولا في المدن والأماكن الداخلة في أملاكها الخاصة، ولا في الكروم والطواحين، ولا في مراعي الشتاء، ولا في أي شيء من ممتلكات الكنيسة وأمتعتها. ولندع بال المطران في راحة دائمة خاليا من كل تعب أو نصب، ولندع قلبه سليما قويما، ولندعه يصلي لله من أجلنا، ومن أجل أولادنا وأمتنا، حتى إذا وضع يديه على شيء مقدس ثبتت عليه التهمة، وباء بغضب من الله، وكان جزاؤه القتل، حتى يلقي مصيره الرعب والفزع في قلوب الآخرين. وإذا فرض الخراج أو غيره من الضرائب، كالرسوم الجمركية، والمكوس، وضرائب الطرق، والأراضي غير المزروعة، أو إذا أردنا حشد الجنود من بين رعايانا، فلا يجمع شيء بالقوة والإكراه من الكنائس التابعة للمطران بطرس، أو لأي أحد من رجال الدين التابعين له.

وكل ما يؤخذ من رجال الدين بالقوة والإكراه يرد إليهم أضعافا ثلاثة، ولتكن شرائعهم، وكنائسهم، وأديارهم، ومعابدهم محل الاحترام والتعظيم، وكل من يتهم أو يحط من شأن هذا الدين فلن يقبل منه أي عذر ولا أن يطلب العفو، بل يكون جزاؤه القتل. وسوف يتمتع إخوة القسيسين والشمامسة الذين يجلسون إلى مائدة واحدة وفي دار واحدة، بنفس هذه المزايا والحقوق".

ويمكن أن نستدل على أن هذا المرسوم لم يكن مجرد كلمات جوفاء، أو مجرد حبر على ورق، وأن التسامح الذي وعد به هؤلاء المسيحيون قد أصبح حقيقة واقعة، بهذه الرسالة التي بعث بها البابا يوحنا الثاني والعشرون سنة 1318م إلى الخان يشكر فيها الأمير المسلم على ما أظهره من عطف على رعاياه المسيحيين، ويثني على هذه المعاملة الطيبة التي كان أوزبك يعاملهم بها[49].

ولا شك أن هذا التشابه الكبير - بل شبه المطابقة - بين نصوص كتب العهود الممنوحة لغير المسلمين من قبل الفاتحين المسلمين ومضامينها، إنما يعبر عن سياسة ثابتة للمسلمين في هذا الشأن، فهي تنص صراحة على تأمين الناس على أنفسهم وأموالهم، ومللهم وشرائعهم، وعلى حمايتهم من الاعتداء عليهم. وقد أشاعت هذه المعاهدات العادلة جوا من الطمأنينة والأمان عند السكان، وأزالت عن نفوسهم الخوف الذي يشعر به المغلوب في مثل هذه الظروف، ففي فتوح الإسلام الأمر مختلف، فالمسلمون - غالبا - لم يفتحوا البلاد ليدمروها ويذلوا أهلها، وإنما ليعمروها ويعزوا أهلها، ويحرروهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فهم أصحاب رسالة خالدة تحمل للناس العدل والإنصاف، وتحقق لهم الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية.

ولكن الناس في البلاد المفتوحة - لأنهم لم يشهدوا فتحا كالفتح الإسلامي من قبل - كانوا في حاجة إلى وقت ليعرفوا أهداف المسلمين الحقيقية، فلما تكشفت لهم حقيقة الإسلام أسرعوا إلى اعتناقه بأعداد كبيرة، وقد حرص المسلمون على الوفاء بكل ما التزموا به، ولم يكن هذا من حسن السياسة فقط، وإنما هو واجب ديني يفرضه الإسلام على المسلمين، فالوفاء بالعهد ليس منة من المسلمين، ولكنه مسئولية واجبة عليهم؛ إعمالا لقوله تعالى: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا (34)) (الإسراء)، ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم: «ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة»[50].

[36]. الدعوة إلى الإسلام، توماس أرنولد، ترجمة. د. حسن إبراهيم وآخرين، النهضة المصرية، القاهرة، 1970م، ص123.

[37]. تاريخ الطبري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، طـ5، 1987م، ج4، ص109. معالم تاريخ مصر الإسلامية، د. عبد الفتاح فتحي، د. جمال فوزي، دار الثقافة العربية، القاهرة، 1999م، ص40: 42.

[38]. النوب: سكان البلاد الواقعة في جنوب مصر وشمال السودان.

[39]. اللصوت: اللصوص.

[40]. اليعاقبة: فرقة من النصارى، وهم أتباع يعقوب البراذعي الذي عاش في الشام في القرن السادس عشر الميلادي، يقولون باتحاد اللاهوت والناسوت، ويعرفون بـ "أصحاب الطبيعة الواحدة".

[41]. السواد الأعظم: معظم الناس.

[42]. انظر: محاضرات في النصرانية، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، ص143: 177. تاريخ العصور الوسطى، نورمان كانتور، ترجمة: د. علي الغمراوي، د. قاسم عبده، مكتبة سعيد رأفت، 1: 265.

[43]. الطبقات الكبير، ابن سعد، الطبقات الكبير، ج7، ص373. الدعوة إلى الإسلام، توماس أرنولد، ترجمة. د: حسن إبراهيم وآخرين، النهضة المصرية، القاهرة، 1970م، ص123، 124.

[44]. كتاب الخراج، أبو يوسف، تحقيق: د. محمد إبراهيم البنا، دار الإصلاح، القاهرة، ص265.

[45]. فتوح البلدان، البلاذري، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد، النهضة المصرية، القاهرة، ص97. كتاب الأموال، ابن سلام، تحقيق: محمد خليل هراس، دار الفكر، 1981م، ص35.

[46]. فتوح البلدان، البلاذري، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد، النهضة المصرية، القاهرة، د. ت، ص98. العالم الإسلامي في العصر الأموي: دراسة سياسية، د. عبد الشافي عبد اللطيف، ط1، 1984م، ص373.

[47]. تاريخ الطبري، ابن جرير الطبري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، طـ5، 1987م، ج3، ص609.

[48]. التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين، د. نظير سعداوي، النهضة المصرية، القاهرة، 1957م، ص192، 193.

[49]. الدعوة إلى الإسلام، توماس أرنولد، ترجمة. د: حسن إبراهيم وآخرين، النهضة المصرية، القاهرة، 1970م، 271: 273. المسلمون في القوقاز والبلقان زمن العثمانيين، د. جمال فوزي، دار الثقافة العربية، القاهرة، 2001، ص29، 30.

[50]. صحيح: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الخراج، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (3054)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجزية، باب لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة ولا أموالهم شيئا بغير أمرهم إذا أعطوا ما عليهم ( 18511)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (445).

التعديل الأخير تم بواسطة الشهاب الثاقب. ; 21-03-2016 الساعة 11:56 PM

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

-

بواسطة عبدالمعز في المنتدى الرد على الأباطيل

مشاركات: 2

آخر مشاركة: 19-11-2010, 10:19 PM

-

بواسطة محمد مصطفى في المنتدى حقائق حول التوحيد و التثليث

مشاركات: 2

آخر مشاركة: 11-05-2010, 08:00 PM

-

بواسطة المسلم الناصح في المنتدى الذب عن الأنبياء و الرسل

مشاركات: 9

آخر مشاركة: 15-09-2007, 10:43 PM

-

بواسطة حاشجيات في المنتدى منتدى الكتب

مشاركات: 1

آخر مشاركة: 15-09-2007, 03:29 AM

-

بواسطة عماد حمدى في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة

مشاركات: 0

آخر مشاركة: 19-02-2007, 12:07 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

ضوابط المشاركة

- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة

- لا تستطيع الرد على المواضيع

- لا تستطيع إرفاق ملفات

- لا تستطيع تعديل مشاركاتك

-

قوانين المنتدى

رد مع اقتباس

رد مع اقتباس

المفضلات