-

الوحي فى الإسلام

الوحي فى الإسلام

بسم الله الرحمن الرحيم

و به نستعين

كتبه د. بليل عبدالكريم

مفهوم الوحي

أ- المعنى اللغوي: قال الزمخشري: وحى أوحى إليه، ووحيت إليه، إذا كلمته عمَّا تخفيه عن غيره، ووحى وحيًا: كتب[1]

فالوحي كلمة تدلُّ على معانٍ؛ منها: الإشارة، والإيماء، والكتابة، والسرعة، والصوت، والإلقاء في الروع إلهامًا وبسرعة وبشدَّة، ليبقى أثره في النفس[2]، وأصله: إعلامٌ في خفاء، وله صورٌ عِدَّة، وهي كلُّها تتمُّ في خفاء، فهو الإشارة السريعة، ولتضمُّنه السُّرعة قيل: أمرٌ وحي للكلام على سبيل الرمز[3].

ب- المعنى الاصطلاحي: الوحي؛ معناه: أن يُعلِم الله - تعالى - مَن اصطفاه مَن عباده كلَّ ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم، ولكن بطريقة سرِّيَّة خفيَّة غير معتادة للبشر، ويكون على أنواعٍ شتى، فمنه ما يكون مكالمة بين العبد وربه؛ كما كلَّم الله موسى تكليمًا، ومنه ما يكون إلهامًا يقذفه الله في قلب مُصطَفاه على وجهٍ من العلم الضروري لا يستطيع له دفعًا ولا يجد فيه شكًّا، ومنه ما يكون منامًا صادقًا يجيء في تحقُّقه ووقوعِه كما يجيء فَلَقُ الصُّبح في تبلُّجه وسطوعه، ومنه ما يكون بواسطة أمين الوحي جبريل - عليه السلام - وهو من أشهر أنواع الوحي وأكثرها، ووحي القرآن كله من هذا القبيل، وهو المصطَلح عليه بالوحي الجلي[4].

وبتعبير أشمل: الوحي كلام الله - تعالى - المنزَّل على نبي من أنبيائه، وهو تعريفٌ له بمعنى اسم المفعول؛ أي: الموحى[5].

جـ- المعنى الشرعي (القرآني): جاء لفظ الوحي وما تصرف منه في القرآن في ثمانية وسبعين موضعًا، بالاستقراء نجد استعمال لفظ الوحي دلالة على الإعلام الخفي السريع.

والوحي كاسم معناه: الكتاب، ومصدره (وَحْي)، وفعل (أَوْحَى) مصدره (إِيحَاء)[6]، غير أن للوحي وجوهًا دلالية يتطلَّبها السياق في القرآن على نحو مخصوص[7].

فالمقصود بالمعنى الاصطلاحي: النبوة المأخوذة من النبأ بمعنى الخبر، وهو وصول خبر الله - تعالى - بطريق الوحي إلى من اختاره من عباده لتلقي ذلك[8].

وذكر علماء التفسير سبعة أوجه للوحي في القرآن الكريم:

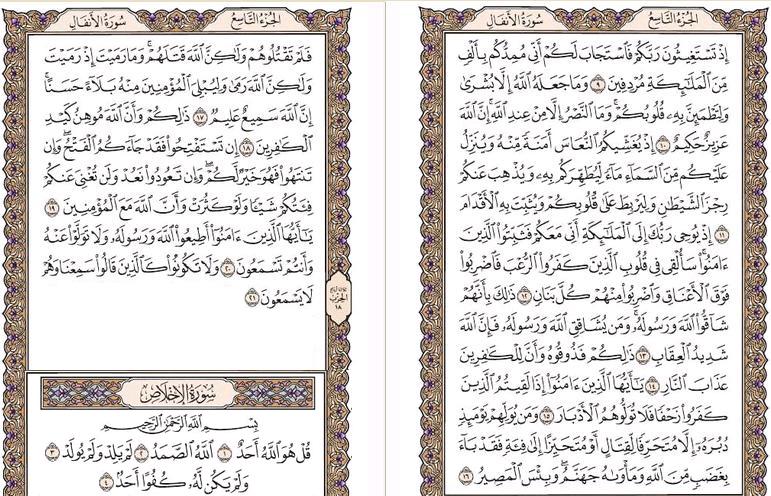

1- الإرسال: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ} [النساء: 163]، {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآَنُ} [الأنعام: 19].

2- الإشارة: {فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} [مريم: 11]، والبيان فيما قبلها: {قَالَ آَيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا} [مريم: 10]، {قَالَ آَيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا} [آل عمران: 41]، والرمز الإشارة بالشفة والصَّوت الخفي، وعبَّر عن كل كلام كإشارة بالرمز[9]، فكان الكلام المستثنى من الحكم هو (الوحي والرمز) بمعنى الإشارة.

3- الإلهام: {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْل} [النحل: 68]، {وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى} [القصص: 7]، فهو "إيقاع شيء في القلب يطمئنُّ له الصدر، ويخص به بعض أصفيائه"[10]، وهذا خاصٌّ بالبشر، أما البهائم فهو غريزة تجعلها تحسُّ ما ينفعها وما يضرها، قال الرازي: "قوله {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْل} يقال: وحى وأوحى، وهو الإلهام، والمراد من الإلهام أنه - تعالى - قرَّر في أنفسها هذه الأعمال العجيبة التي تعجز عنها العقلاء من البشر[11].

4- الأمر: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا} [الزلزلة: 4- 5].

5- القول: والكلام المباشر: {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} [النجم: 10].

6- الإعلام: بالإلقاء في الروع وهو خاص بالأنبياء: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا} [الشورى: 51].

7- الوسوسة: {يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا} [الأنعام: 112].

"فالوحي من معانيه العامة أنه الإعلام الخفي السريع، الخاص بمن يُوجَّه إليه، بحيث يخفى عن غيره، ومنه الإلهام الغريزي كالوحي إلى النحل، وإلهام الخواطر بما يلقيه الله في روع الإنسان السليم الفطرة كالوحي إلى أم موسى، ومنه وحي الناس لبعضهم البعض، ووحي الشياطين ويسمى بالوسوسة"[12].

والرؤيا والحدس والإلهام والتحديث والفراسة: كلُّها صور للوحي، تتفاوت حسب وقوعها، غير أن النبوة خاصة بالوحي الخاص بأضرُبِه الثلاثة.

فمن اليسير أن نتعرَّف على مفهوم الوحي بعد هذه المقدِّمة، "فما هو إلا صلة بين الرب - سبحانه وتعالى - وبين مَن يصطفيه من خلقه لتحمُّل أمانة التبليغ عن الخالق إلى الخلق، وهذه الصلة أو تلك العلاقة يصحبها علمٌ ضروري بمصدرها، ويصاحبها ظواهرُ نفسية وبدنية للمصطفى، ويتبعها آثارٌ توجيهية، يعلنها المصطفى للناس حوله"[13].

وقد عبَّر عن المفهوم ابن خلدون بقوله: "استغراق لقاء الملك الروحاني بإدراك الأنبياء المناسب لهم، الخارج عن مدارك البشر بالكلية، ثم يتنزل إلى المدارك البشرية، كل ذلك في لحظة واحدة، بل في أقرب من لمح البصر"[14].

وأكثر ما استعمل فيه صيغة الفعل ماضيًا ومضارعًا في القرآن، وكلمة (الوحي) وردت في ستة مواضع، كلها في العهد المكي، وهذا يبيِّن أثر هذه القضية، واعتبارها أساس ما يدور عليه العهد المكي، من صراع حول قضايا يتميَّز بها هذا الدين الجديد، ومن ثَمَّ فإن للمعرفة طريقًا جديدًا غير طريق الحسِّ والعقل، فكان يتحدَّث عن الوحي وإثباته طريقًا للمعرفة[15].

ضرورة الوحي:

إذا قلنا بضرورة الوحي، فيعني: ضرورة وجود صلة بين الشهادة والغيب، وضرورة معرفتنا لكلام الخالق، وضرورة كل ما له علاقة بوصول العلم من المصدر (الخالق) إلى النفس المدركة، وذاك متمثِّل في النبوة والرسالة والوحي والشرع والكتب، وكثيرٌ من السور فيها بيان للتصحيح الذي ورد في القرآن لأوضاع العالم - خاصة المعرفية - حيث بيَّن أن طرق المعرفة المتداولة غير كافية، فالوحي قضية رئيسة لتصنيف الناس إلى مسلم ومؤمن، وكافر ومشرك ومنافق، وما يتعلق بهذا التصنيف من معاملات، وتعامل بين الناس فيما بينهم، وبين كل صنف وبين خالقهم، وهو قضية مهمة لتوجيه المنهج، ومعرفة الطريق الغيبي والجانب الرُّوحاني، فغالب السور المكية كانت لإثبات مصدر آخر يُعرَض على الناس، وهو القرآن الكريم، الوحي الرباني وكلام خالق الكون؛ {حم * تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * كِتَابٌ فُصِّلَتْ آَيَاتُهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ * وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آَذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ * قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ} [فصلت: 1- 6]، وثاني سورة في المصحف كان موضوعها إثبات أن القرآن مصدر للعلم واليقين، ثم صنَّفت مواقف الناس منه إلى مؤمن وكافر ومنافق؛ {الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُون} [البقرة: 1- 3]، ثم: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ} [البقرة: 6]، ثم: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ} [البقرة: 6]، بعدها فصل حال كل صنف من الناس، والأحكام النازلة والصادرة عليهم.

وكل سورة بدأت بحروف الهجاء فبعدها يكون الكلام حول إثبات مصدرية الوحي القرآني.

والغرض هنا ليس إثبات وجود الخالق أو صفاته أو توحيد ربوبيته، إنما هو هل الإنسان بحاجة إلى مصدر آخر إضافي إلى المصدر الأول (الكون)؟ فالاستدلال على الخالق هو قائمٌ بالفِطرة، وبخلق الإنسان، فنفس كون الإنسان حادثًا بعد أن لم يوجد، ومولودًا بعد أن لم يكن، ومخلوقًا من ماء مهين في أطوار بقرار مكين، هذا لم يُعلَم بمجرد خبر الرسول (الوحي)؛ بل يعلمه الناس كلُّهم، سواء أخبروا به أم لم يحيطوا به خبرًا؛ لذا كان التنويه بذلك في القرآن الكريم بسياق التذكير والإقرار للناس بما هو معلوم عندهم علم يقين، وهذا ما يُصْطَلح عليه بدليل الافتقار.

والخلاف بين المشركين في كل العصور لم يكن حول مَن الخالق؟ أو حول عظمته وصفاته، بل حول ضرورة اتخاذ وحيه مصدرًا للعلم، ومنهاجًا للحياة، بالتحاكم إليه في كل نواحي الحياة صغيرها وكبيرها؛ أي: هل هذا مصدر للحق أو معه غيره؟ {قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ} [يونس: 34]، فاستدل عليهم بخلقه للكون كلِّه دون شريك ولا مُعين، وأقرُّوا كلُّهم بذلك؛ لذا قال: {فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ}؛ أي: كيف تُصرفون وتنحرفون عن معرفة الحقيقة وإدراك الحق، مع إقراركم بأنه الواحد الأحد الخالق المدبِّر المتصرف في الكون؟! فمصدر العلم المستدل منه هنا هو (الكون)؛ أي: المخلوقات، بعدها انتقل إلى مرحلة ثانية هي الغاية من إيراد دليل الخلق والافتقار، والانفراد والإبداع للنظام: {قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ} [يونس: 35]، فمع اتخاذهم للكون مصدرًا للمعرفة اتَّخذوا مصدرًا آخر، وهم (شركاؤهم)، فحصل في جميع العصور أن الإنسان اتخذ مصدرين للعلم والمعرفة: الأول مادي (الكون)، والثاني روحاني له صور عِدَّة؛ من روحانيات الصالحين إلى روحانية الكواكب، واتخذ للروحاني الغيبي أشكالاً، وهي رموز مشهودة كيما يكون المصدر (محسوسًا) من أصنام وأوثان وأرباب وآلهة، وهذا دليل تاريخي وفطري، بأنه لم يخلُ عصر لإنسان من اتخاذ آلهة بشتَّى أنواع المعبودات، وهذا لحاجته النفسيَّة الفطرية، وهي غريزةٌ فيه، مثلها مثل باقي الغرائز يحتاج إلى إشباعها وتلبية حاجاتها، ولو في أبسط صورها بأن يعبد هواه ويتخذه إلهًا هو في ذاته، وهؤلاء هم من جعلوا العقولَ مستغنيةً عن علوم الوحي؛ {أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلا} [الفرقان: 43]، وفي هذه الآية دليلٌ قوي على أن العقل قوة إدراكية، وما به علوم يتلقَّاها من مصادر خارجة عنه، فإمَّا أن يكون مصدرُه هواه، وهو ما تلقَّاه من علوم قبل الوحي، أو يتحاكم إلى علوم الوحي ويحاكم بينها وبين ما عنده بواسطة العقل (القوَّة الإدراكية)، وهنا يفصل العقل بين الهوى وما تشتهيه الأنفس من ملذَّات مُضِرَّة، وبين الحق الرباني وما فيه من منافع قد تنفر عنها الأنفس الخبيثة.

بعدها قال - تعالى -: {قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ} [يونس: 35]، وهذا يقرُّون به، لكن يشركون غيره معه، والله جعل الحق حصريًّا به؛ {أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لاَ يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون} [يونس: 35]، وهنا قَصَم ظهورهم، فشركاؤهم لا يخاطبونهم، وإن فعلوا فهم أنفسُهم بحاجةٍ إلى هداية لكونهم بشرًا، فالموتى والأجرام السماوية لا تهديهم؛ لأنها لا تتواصل معهم أصلاً، والبشر الأحياء وأهواؤهم تحتاج إلى هداية؛ لنقصها وافتقارها إلى غيرها في تحصيل العلم، ثم ختمت الآية بالاستغراب عن معيار الصدق، والحكم الذي جعل الشركاء مصدرًا للهداية للحق؛ {وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ} [يونس: 36]، فالصراع ومحل النزاع كان حول الحاجة إلى الوحي كمصدر للعلم (الهداية إلى الحق)، وكونه الوحيد الهادي إلى الحق؛ أي: هو مصدر الغيب وحده، ثم انتقل الخلاف إلى إثبات عصمة النبي، وربانية القرآن؛ أي: إنه وحي من الله - تعالى - إلى نبيه - عليه الصلاة والسلام - وهذه مرحلةٌ بعد الاعتراف بضرورة الوحي كمصدر وحيد للمعرفة والعلم؛ {وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآَنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِين} [يونس: 37].

قال السعدي في تفسيره للآيات: "إذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله أوصاف معنوية ولا أوصاف فعلية تقتضي أن تعبد مع الله؛ بل هي متَّصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلهيتها، فلأي شيء جعلت مع الله آلهة؟ فالجواب: أن هذا من تزيين الشيطان للإنسان أقبح البهتان، وأضل الضلال، حتى اعتقد ذلك، وأَلِفه وظنَّه حقًّا، وهو لاشيء"[16]، ففطرة الإنسان وسلوكه عبر عصور تأبى عليه أن يتَّخذ الكون مصدرًا وحيدًا للعلم[17] وما في العقول من المعارف الكونية لم تكن أبدًا كافية لمسايرة الحياة النفسية والعملية، بل كان دائمًا في حاجة إلى مصدر يشبع روحه بعد ما أشبع جسده من الكون وما فيه، فإن أقرَّ بذلك كان لا بُدَّ أن يقام دليل على انفراد الخالق بكونه مصدرًا لذلك العلم وحده، والدليل مبني على دليل الافتقار له أصلاً في الخلق لأدوات المعرفة وقواها وخلق مصدر المعرفة المادي (الكون)، الإقرار بهذا مع يقين الإنسان أن قدراته لا تَصِل إلى المصدر (الخالق) يلزمه بالإقرار بطريق آخر غير الحواس، لكنَّه قابِلٌ للحس وهو الوحي، والوحي لا يدرك إلا بالنبوة، وهي ما يمكن للحواس أن تصل إليه، فالنُّبوة قوَّة إدراكية تمثِّل طورًا فوق العقل، فهي واسطة بين ما هو إلهي وما هو بشري، وهي الناقلة للكلام الإلهي والعلم الربَّاني من مصدره (الخالق) إلى القوة الإدراكية البشرية (المخلوقة)، يقول بعض الباحثين: إذا كان للإنسان حواس يحس بها وعقلٌ يعقل به، وهو مخلوقٌ لله - سبحانه وتعالى - يعيش في هذا الكون مع بني جنسه، ويتعامل مع عناصر الكون من حيوان وجماد، فهل يستطيع بحسه وعقله أن يعيش ويؤدي دوره في هذا الكون، ويقوم بوظيفة الخلافة في الأرض، ويتوجَّه في كل ما يعمل إلى الله خالقه سبحانه؟ وهل يستطيع بهذا كلِّه أن يحدِّد وظيفته، وأن تكون له معرفة صحيحة بخالقه، وبما يطلب منه؟ وهل يستطيع بهذه الكفايات - الحس والعقل- أن يعرف ما ينتظره بعد موته؟... وعجزُ الإنسان بيِّنٌ في أن يفي بهذه المعرفة، وأن يقدِّم شيئًا عنها، ومن ثمَّ فالإنسان في أشدِّ الحاجة إلى مصدرٍ آخر للمعرفة، يسلمه به العقل وتتطلَّبه فطرته[18].

واعتماد النبوة طريقًا للمصدر الرباني هو كون الطريق الأول من الحواس لا يمكنه الوصول إلى ذلك المصدر إلا بواسطة وهي (النبوة)؛ لأن المصدر الرباني من عالم الغيب – أي: ما غاب عن الحواس - وكل ما غاب عنها لن يدركه العقل؛ لذا كان الاستدلال على صحة ويقينية المصدر الرباني، ووجود الوحي والنبوة في القرآن دائمًا من ميدان الشهادة، ومجالي الآفاق والأنفس، فإذا أقرَّ العقل بلَّغه الرسالة[19].

فالوحي ممكن ووقوعه يُقِرُّ به العقل ويدركه، وذاك لإقراره بوجود مجالٍ لا يصل إليه مقابل للمجال الذي يدركه وهو عالم الشهادة، فلَزِمه الإقرار بوجود طريق إلى مجال الغيب ليس منه ولا في الحواس؛ لأن وجود العلم في النفس – أي: العقل - وانتقال المثال (الماهية، الحقيقة، التصوُّر) من المجال (الموضوع) المدرك إلى محل الإدراك لا بُدَّ له من نَوَاقِل، وبديهيٌّ ومسلَّمٌ أن العقل لا يملِك نواقلَ يتصل بها بعالم الغيب، ولا هو قادرٌ في الخوض في ذلك المجال، فلزمه نواقل غير الحواس لكي تصل لها الحواس، تلك النواقل هي (عقول) الأنبياء؛ لأنها تصل إلى إدراك مجال الغيب، ثم تنقله إلينا، فتتلقَّفه الحواسُّ (السمع)، وهذا ما يصطلح عليه العلماء - كابن تيمية والغزالي والرازي وغيرهم - بطريق (الخبر، والسماع، والسمع، والنقل).

قال أبو حامد الغزالي: إن العقول قاصرة، والعقلاء أجمعهم معترفون بأن العقل لا يهتدي إلى ما بعد الموت، ولا يرشد إلى وجه ضرر المعاصي، ونفع الطاعات، لا سيما على سبيل التفصيل والتحديد، كما وردت في الشرائع، بل أقرُّوا أن ذلك لا يدرك إلا بنور النبوة[20].

وإذا أقر العقل بقصوره عن إدراك عالم الغيب، وآمن بربوبية الخالق ووحدانيته في الألوهية، فهو في أمسِّ الحاجة للوحي؛ كيما يتصور عقيدته نحو خالقه، ويعي معنى العبادة وكيفياتها وشروطها، ويستوعب التشريعات من أوامر ونواهٍ، فليس التقرُّب من الله - تعالى - كما يريد العبد، بل كما يريد الرَّبُّ، والعبادة ليست من مقتضيات العقل، والقانون الإلهي كونه إلهيًّا أنه لم يصدر من عقول بشرية مخلوقة، وهذا ما يميِّزه عن القانون الوضعي البشري.

"فالنبوة إحدى الضروريات التي تؤيدها العقول، ويثبتها الواقع الاستقرائي للمجتمعات الإنسانية، وذلك من خلال إجماع البشرية على عظمة هؤلاء الأنبياء، وما تميَّزت به دعوتهم من التوحيد، وتوضيح العلاقة بين الخالق والمخلوق" [21].

ومن المقرَّر أن المعرفة الخبرية - الوَحْيِيَّة - تكون يقينية حينما تبلغ حدَّ التَّواتر؛ حيث استحالة التواطؤ على الكذب، مع عدم تعارض مضمون هذا الخبر مع أصل من أصول العقل أو قوانينه الذاتية[22]، وهنا تظهر أهمية الوحي؛ إذ يبدأ بالإجابة عن أسئلة الإنسان الكلية ومشكلاته الكبرى، فإلى جانب الخالق والمخلوق، هناك المبدأ والمعاد، وظاهرة الكون، ومقياس الخير والشر، والقبيح والحسن، والحق والباطل، والمؤمن والكافر.

ومن جهةٍ، فإن حقيقة الوحي تبرُز هنا كفيصل بين الإنسان الذي يفكِّر من عنده، ويشرِّع وَفق معطياته الفلسفية، والإنسان الذي يبلِّغ عن ربه، من غير زيادة أو نقصان[23].

وقد بيَّن الكثير من العلماء أدلة (ضرورية) الوحي، قال ابن تيميَّة: لولا الرسالةُ لم يهتدِ العقلُ إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد[24].

فالحاجة للوحي والنبوة في كونها طورًا فوق طور العقل لا بُدَّ منها لتلقِّي العلم من المصدر (الخالق)؛ لفهم الغيب والجانب الروحاني في الإنسان، وتلبية حاجات هذا الجانب، وبلوغ الغاية من الخلافة - وهي التوحيد - لا يكون إلا بمعرفة ما يأتي عن طريق الوحي والنبوة، فالغاية من الوحي والنبوة نجدها في نصوص كثيرة، إما مفصلة أو مجملة:

• البشارة والنذارة: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} [سبأ: 28].

• إخراج الناس من ظلمات الجهل والغَواية والضلال إلى نور الهداية؛ {الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيد} [إبراهيم: 1].

• الفصل في الخلاف، وبيان الأصول والكليات التي تقوم عليها البشرية: {وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُون} [النحل: 64]، وبوجه عام لبيان العقائد والتشريعات؛ أي: علاقة العباد بربهم؛ بمعرفة كيف يوحِّدون أفعال ربهم، ويخصُّونه بها دون غيره إقرارًا وعقيدة، وكيف يوحِّدون أفعالهم نحوه، ويختصُّونه بالعبادة والطاعة كما يريد، وكيف يتعاملون فيما بينهم ومع غيرهم، وأكثر وضوحًا أن يكون الوحي هو قانونهم دنيويًّا وأخرويًّا.

طريق الوحي:

قبل الكلام عن كيفية الوحي يلزمنا الكلام عن النبوة؛ لأن الوحي لا ينزل إلا على نبيٍّ، فالنبوة هي الطريق إلى معرفة الوحي الصادر عن الله - تعالى - وهي طريقٌ خارجي بأن يصطفي الله مَنْ يشاء من عباده نبيًّا ينزل إليه وحيه ويبلغه كلامه؛ ليكون واسطة بينه وبين خلقه في التبليغ، وهي ليست حاصلة لكل آحاد الناس، بل هي ربانية واختيار إلهي[25].

فهذا الطريق طارئ على قدرات الناس، وهو خاصٌّ بأفرادٍ منهم؛ لذا كان لابد من أدلة يقيمها كلُّ من يدعي النبوة بأن قدراته تؤهِّله لاطِّلاع الوحي، وأنه أوحي إليه دون غيره من الناس؛ لأن النبوة ليست كامنة في العبد، بل هي بإذن الله - تعالى -: {وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآَيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ} [غافر: 78]، فكان لا بُدَّ من حجج، وأدلة تقام على نبوة من ادَّعاها؛ كي ما يصح بأن ما معه هو وحي من الله - تعالى - وليس اختلاقًا من عنده، فالنبي مطالَب بإثبات قضيتين هما: أن هنالك مصدرًا للمعرفة يتميز عن المصدر العادي (الكون)، وهو الوحي الرباني، ثم عليه أن يُثبِت أن له القدرة على الوصول إلى ذلك المصدر والإبلاغ عنه؛ أي: اختصاصه دون غيره بنقل الوحي إلى الناس، وإلاَّ أصبح الأمر فوضى، وكثرة دعاوي النبوة والاصطفاء والاتِّصال بالغيب كما عُهِد في كل عصر[26].

فالنبوة ثبوتها قائم بدليل التواتر في كل العصور من لَدُن آدم - عليه السلام - فكان أوَّلَ مَن يُصطفى أبو البشرية: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آَدَمَ وَنُوحًا وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 33]، غير أنه كون فلان من الناس نبيًّا قائمًا على حصول علم خالص له، وثبوت نبوته له هو نفسه، فهذا الأمر يحتاج إلى أن يتثبَّت منه النبي أوَّلاً قبل غيره، ويكون يقينه به أعلى من يقين غيره من الناس؛ لذا نجد أن كل الأنبياء خصهم الله - تعالى - بمعجزات موجَّهة لهم هم أوَّلاً؛ كيما يوقنوا أنهم أنبياء، وأن الوحي ينزل عليهم دون غيرهم، فإذا أيقنوا ذلك جهروا بنبوتهم وبلَّغوا ما أُمِروا، وأعلنوا أن لهم اتصالاً بالوحي، فالمعجزات تكون دليلاً للنبي، ثم دليلاً لغيره، بأن ما يجد في نفسه من علم إنَّما هو وحيٌ أُلقِي إليه، وأنَّ الخطاب الذي سمعه هو كلام حقيقي غير أنه اختُصَّ بسمعه دون غيره؛ قال - تعالى - عن قصة موسى: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى * قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآَرِبُ أُخْرَى * قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى * فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى * قَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأُولَى * وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آَيَةً أُخْرَى * لِنُرِيَكَ مِنْ آَيَاتِنَا الْكُبْرَى} [طه: 17- 23]، فالآيات المعجِزات كانت موجهة له هو {لِنُرِيَكَ}؛ كي ما يتيقن من أنه نبي، وأن الكلام الذي يسمعه هو كلام الله - تعالى - ثم قال عنه: {وَإِذْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [البقرة: 53]، وهذا حصول العلم الضروري اليقيني الذي لا يمكن للبشر الحصول عليه بقدراتهم، من اطِّلاع الغيب الماضي دون دراسة، ولا خبر متواتر من الناس، ولا شهود لذلك الماضي، والإخبار بما غاب عنه في الحال: {وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ} [آل عمران: 49]، ومعرفته بالغيب المستقبل الذي لم يقع: {وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا} [يوسف: 100]، فهذا العلم الخاصُّ الواقع في صدور الأنبياء يحتاج إلى دليلٍ يميزه عن الهَذَيان، وهو دليلٌ يقيني محسوس، يؤكد للنبي نفسِه أن ذلك العلم هو وحي من الله - تعالى - له، وأنه اصطفاه دون غيره بالنبوة.

والنبي يمتاز - مع كونه بشرًا - أنَّه رجل عاقل مصطفًى مختار من الله - تعالى - لإبلاغ الوحي، يتكلَّم بلغة قومه، يُثبِت نبوَّته بمعجزات، يقرُّون بأنها ليست من فعل البشر[27]؛ قال - تعالى -: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ} [يوسف: 109]، {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} [الرعد: 38]، {وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ} [الفرقان: 20]، وهذا يُثبِت بشريتهم؛ {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 4]، واللغة هنا لتسهيل الخطاب، {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِين} [هود: 96]، والآيات هي المعجزات كيما يسهل على الناس التمييز بين النبي ومدَّعي النبوة، فالله - تعالى - رَحِم عباده بأن أيَّد رسله وأنبياءه بمعجزات خارقة لقانون الكون، لا يقدِر عليها البشرُ تميز أن النبي بشرٌ كغيره؛ غير أن معه تأييدًا وقدرات ربانية دليلاً على نبوَّته وعصمته، فهنا يثبت للطريق (النبي) المصدرية، وعصمته (اليقين)، وصِلَته بالمصدر (الوحي)، وقدراته الإدراكية الخاصة، التي هي فوق طَور عقول البشر العادية (النبوة).

فيتبيَّن للناس مصدر العلم وطرق ووسائل الأخذ منه، والوحي هنا يدخل في باب الأخبار، والخبر لا يصل إليه العقل إلا عبر الحواس: "فالاختلاف في طريقة إخبار الله - تعالى - للنبيِّ بأنَّه نبي لا يغيِّر من الحقيقة شيئًا، وهي أن الله - سبحانه - يكفل من الدَّلائل ما يثبِّت به فؤاد النبي، ويجعله موقنًا بأنَّه نبي، والنبي وإن كان يشارك الناس في بشريتهم وإنسانيتهم إلا أن الله - سبحانه - يكلؤه قبل بعثته بعين رعايته، فيجعله صافيَ الفطرة، بعيدًا عن التلوُّث والكبائر والمعاصي؛ لأنه - سبحانه - يجعل مصطفاه من خير خلقه وأحسنهم استعدادًا لقبول دعوته، حيث يقول: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} [الأنعام: 124]"[28]، وحُجَج النبي لغيره هي له كذلك، وهو أَوْلى النَّاس بالاستجابة لها؛ لأنه أفقه الناس وأكثرهم شعورًا بها.

والناس بعد عرض النبي لما معه من الوحي وإعلانه بنبوَّته منقسمون؛ فمنهم مَن سمع بوجود الأنبياء وتواترهم، فهو يحتاج إلى دليل تَعيُّن النبوة في شخص مَن ادعاها، فتعرض عليه المعجزات والآيات المثبِتة صدق النبي، وأنه مخاطب بالوحي من رب السموات والأرض.

ومنهم مَن لم يسمع ولا يؤمن بوجود النبوة، فهو بحاجةٍ لدليلين على مرتبتين:

الأولى: إثبات إمكان النبوة، ونزول الوحي، وضرورته وأهميته.

والثانية: إثبات أن هذا الرجل نبيٌّ مبلغ بالوحي من مصدره.

وهذان القسمان أصنافٌ فمنهم: المؤمن، والكافر، والكافر منهم: أهل الكتاب، والمشرك، والملحد، والمنافق، وليس الخوض في هذا من مباحثنا.

وأهمية النبوَّة تكمن في أنها الطريق الوحيد لوصول الوحي إلى العقل، وهي الفارق بين أهل الإيمان وأهل الكفر، بين مَن يتجاوَز مجال الشهادة إلى مجال الغيب، ومَن يهمل أو ينكر مجال الغيب، ووجودها دليل إمكانها، وتواترها ينفي الشك في ثبوتها، وإمكانها دليل أهميتها؛ لأنها لم تكن عن عبث بل لغاية وحاجة لها، ولأهميَّتها أكثر العلماء الخوض في إثباتها، وأطالوا البحث في معجزاتها المثبتة لها، فتكلَّموا عن معنى المعجزة وحقيقتها، وعلاقتها بالله - سبحانه وتعالى - وبالنبي، ومدى إثباتها لصدقه، وفرَّقوا بينها وبين غيرها من الخوارق والكرامات والسحر والشعوذة، محاوِلين دفع كلِّ الضَّلالات والشُّبُهات العالِقة في عقول البشرية عبر التاريخ، وتصفية وتنقية طريق النبوَّة؛ كيلا يخلط الخبيث بالطيب، ويدرأ عن طريق الوحي كلَّ التشكيكات الفلسفية، وينفي عنه كلَّ الخرافات والضلالات الوثنية، فالمجتمع الإسلامي تعرَّض لتوسُّع رهيب، وامتزاج ثقافات وأفكار وآراء مع أمم وأديان متعدِّدة، فظهرت شُبَه لا عهد للجيل الأوَّل بها، ولم يكن لها سابقة في عهدة النبوة، "لما افتتن به فلاسفة المسلمين من فكرٍ يوناني وَثَنِيِّ الأصل، وإن كانت فيه مِسحة دينية بما طَرَأ عليه من شروح أهل الكتاب وتَفَلسُفِهم، وبتأثير ديانات الهند الشرقية، ولكن من الفكر ما لم يكن فيه أصلاً أثرٌ للنبوة طريقًا للمعرفة، وإن كان ثمة أثر فهو أثر لعقول موفِّقة بين الدين والفلسفة، لكن الطابع العام له عقلي فلسفي، والعقل في نظر الفلسفة - كما أصبح على أيدي فلاسفة المسلمين - طريق معصوم للمعرفة، وهو الذي يوصل إلى الحقيقة، موازٍ لطريق النبوة المعصوم، بعد أن كان العقل هو الطريق المعصوم للمعرفة فحسب عند أسلافهم من اليونانيين، ولكنَّ الاعتراف بالوحي وبالعقل طريقين للمعرفة على أيدي فلاسفة المسلمين - كان كلمة حق أريد بها باطل؛ ذلك أن الحكمة عندهم توازي الديانة أو الشريعة، وأن الفيلسوف يستطيع أن يصل إلى الحق كما يصل النبي إلى الشريعة[29].

وهذا خلاف ما ورد في القرآن باختصاص الوحي، والكتاب، والحكمة، والفرقان، والمعجزات، وكلام الله - تعالى - بطائفة دون غيرهم، وأن هذه الطائفة رجال يصطفيهم ويعصمهم من الخطأ في النقل، ويخصُّهم بالعلم الضروري الغيبي، ويخلصهم من العيوب التي قد تُشكِّك في نقلهم لذلك العلم.

والنبي يُرسل بآيتين: متلوَّة، ومخلوقة؛ فالأُولى: هي الوحي والكتاب والحكمة والفرقان والسلطان المبين، والثانية: هي خوارق من إحياء الموتى، وشفاء من لا يبرأ أصلاً، وعلامات كثيرة لا يقدر عليها غيرهم لإذن الله - تعالى - لهم وحدهم، والاصطلاح على الآيات باسم المعجزات هو من أهل الكلام، وتم قبوله؛ لأنه لا أثر يترتب عنه.

طريق الوحي:

النبوة ربانية؛ {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى} [النجم: 1- 5].

وكيفية الوحي لا تُعلَم إلا بالنصِّ الثابت عن مَن أُوحِي إليه؛ لأنه هو الأدرى بما أوحي إليه، وكيف ومتى، فلا يصحُّ في تفسير الكيف كلامُ الفلاسفة، ولا منامات المخرِّفين، ولا ضلالاتُ الملفِّقين بين ما هو عقلي وما هو وحيي.

ورد لفظ الوحي (78) مرة بتصاريفه في القرآن الكريم، وعبَّر عنه بالإنزال في حوالي (27) آية، غالبها عن إنزال الوحي، وبعضها في إنزال معجزات الوحي.

كما عبَّر عنه بالتكلُّم والإلقاء: {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً} [المزمل: 5]، وعبَّر عنه بالكتاب، والذكر، والفرقان، وأسماء الكتب، والآيات، والسور.

وكيفيات الوحي ذُكِرت في القرآن الكريم مفصَّلة في آيات عِدَّة، وذُكِرَت مجتمِعة في آية واحدة وهي قوله - تعالى -: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} [الشورى: 51]، فهذه ثلاثة كيفيَّات، وهنا الوحي قسم من التكلم العام، وفي آيات أخرى مثل: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ} [النساء: 163]، فالوحي هنا قسيمٌ للتَّكليم العام، وفي قوله: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164]، التكليم هنا خاصٌّ بموسى دون غيره، وهو قسم من الوحي العام والتكليم العام، وقسيم للوحي الخاص.

أمَّا كيفيَّات الوحي فتفصيلها كالآتي:

الكيفية الأولى: الوحيُ الخاصُّ، وهو إعلامٌ في خفاء بإلقاء الكلام في الروح؛ أي: يقذف العلم في قلب النبي فيجده عن غير جهد، ولا نشاط فكري، بل يكون حصولاً ضروريًّا، ويشعر بأنه طارئ بعد أن لم يكن، فيكون بيِّنةً له على أنه يتلقَّى من مصدر خارجي عن نفسه وعن قدراته العقلية.

قال بعض أهل التفسير: "إن المراد بالوحي هنا الإعلام في المنام"[30]، وهنا تدخل الرؤيا، وهي ما يراه النائم من صورٍ وعلومٍ حالَ نومه وغياب حواسه وعقله عن العالم المحيط به، ومتَّفقٌ على أن رؤيا الأنبياء حق؛ {قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ} [الصافات: 105]، وهذه رؤيا إبراهيم - عليه السلام - يذبح إسماعيل، وكان تصديقه لها بامتثال ما أمر به؛ {وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا} [يوسف: 100]، وهذه رؤيا يوسف وبشارة تمكُّنه في الأرض.

أمَّا رؤيا الناس فقد تصدق، وقد تكون أضغاث أحلام، وهي من بقايا النُّبوَّة، ومن أدلة إمكان ثبوت النبوة عقلاً وواقعًا: {يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} [يوسف: 43]، وقد وقعت رؤيا عزيز مصر كما رآها وفسَّرها يوسف - عليه السلام - فكانت حقًّا: {قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآَخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْه} [يوسف: 36]، وقد وقعت الرؤيا.

غير أنَّ الرؤيا تحتاج إلى تعبيرٍ وهو تفسير، وهذا علمٌ خاصٌّ له أهله وشروطه، ولا يؤتاه أيُّ أحد؛ {رَبِّ قَدْ آَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ} [يوسف: 101]، فدلَّ على أن تعبير الرُّؤيا علم خاصٌّ يعلِّمه الله لمن يشاء، وقد أجمع العلماءُ على أن المنامات والرُّؤى لا يفتى بها ولا تكون دليلاً على صحة أو فساد، إلا رؤى الأنبياء؛ لأنها وحي، وأما رؤى الصالحين فهي للإرشاد إلى الدَّليل وليست دليلاً بذاتها، فالقذف في الرُّوح فسَّره الكثير بأنَّه إعلامٌ في المنام، وهذا هو المسمى إلهامًا.

الكيفية الثانية: أن يكلِّم الله - تعالى - النبي من وراء حجاب مباشرة بلا واسطة، يسمع النبيُّ كلامَ الله - تعالى - من غير أن يراه، كما كلَّم الله موسى - عليه السلام - دون أن يرى موسى ربَّه، وهو خاصٌّ به وبنبيِّنا - عليهما الصلاة والسلام - وآدم في الجنة؛ قال - تعالى - لموسى: {قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي} [الأعراف: 144]، {قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي} [الأعراف: 143]، وذهب جمهور أهل السُّنَّة على أن كلام الله - تعالى - صفة ذاتية ثبوتية قديمة.

الكيفية الثالثة: أو يرسل رسولاً كجبريل - عليه السلام - فيُوحِي المَلِك إلى الرسول من البشر بأمر الله، وهذه الصُّورة هي غالب ما أُنزِل من القرآن على النبي: {إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى} [النجم: 4- 5]، قال السعدي: "ثم ذكر المعلم للرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو جبريل - عليه السلام - أفضل الملائكة وأقواهم وأكملهم"[31].

ونزول المَلَك؛ إمَّا على صورته فلا يراه إلا النبي، أو يكون في صورة رجل كما ثبت في السنة[32].

فينزل بالوحي على قلب الرسول: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ} [الشعراء: 193- 194]، وقد وُصِف المَلَكُ بأنَّه روح وقدس وأمين وشديد القوى ومكين، وكلُّها صفاتٌ للرسول الملائكي دالَّة على عناية الله - تعالى - بنقل الوحي؛ لأنَّ الناقل هو من أهل الأمانة والتمكُّن والمرتبة العالية عند ربِّه وهو روح القدس؛ لأنه ينزل بما فيه حياة قلوب الناس، فالله كلَّف أقوى وأمكَن ملائكتِه بنقل وحيه وهذا تعظيمٌ لوحيه، فعظمة الرسالة من عِظَم المُرسِل، وعظمة الرسول الحامل لها.

كما بيَّن الله - تعالى - أنه حَفِظ وحيَه من التَّحريف بأن هيَّأ له الطريق حتى وصول بلاغه إلى الناس، عبر رسولٍ بشريٍّ معصوم من الخطأ وأمين على ما بلَّغ، {مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى} [النجم: 2- 5]: فبيَّن صدق وأمانة الرسول، وأنه لا يكذب ولا يختلق شيئًا من عنده، وبيَّن أن معلِّمَه متمكِّنٌ من تبليغه الوحي؛ {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ} [الحاقة: 44- 46]، ولم يحدث ذلك فدلَّ على أنَّه لم يتقوَّل شيئًا من عنده؛ {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ} [التكوير: 24]، فلا يبخل بشيء مما يعلم من الغيب - وهو الوحي - فهو حريصٌ على إبلاغ كل ما أُمِر به؛ {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 128]، والله تكفَّل بذلك بحفظ كلامه؛ ليصل إلى عباده عبر أنبيائه كما أراد: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، فالله هو مَن اختار رسله عن علم؛ {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاس} [الحج: 75]، فالنُّبوَّة ليست صفةً راجعة إلى النبي بكسبٍ أو رياضة أو اتِّصالاتٍ روحانية، بل منحة من الله يخصُّ بها مَن يشاء؛ لذا كان جهر الأنبياء كلهم بأنَّهم بشرٌ كباقي الناس، غير أنهم كُلِّفوا دون غيرهم بنقل الوحي للناس: {قُلْ لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ} [الأنعام: 50]، {قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَرًا رَسُولاً} [الإسراء: 93]، {قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُون} [الأعراف: 188]، فبشرية الرسول وربانية الوحي دليلٌ على عصمة الوحي، للإجماع أن كل ما هو بشري عرضة للخطأ والكذب، فكان الرسول يبلغ بما هو فوق طاقة العقل البشري على أن يأتي به، أو يصل إليه؛ أي: فوق مجال الخطأ والكذب.

يتبع

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

-

بواسطة شِبل الإسلام في المنتدى من السيرة العطرة لخير البرية صلى الله عليه وسلم

مشاركات: 0

آخر مشاركة: 24-08-2012, 08:14 PM

-

بواسطة نعيم الزايدي في المنتدى منتديات الدعاة العامة

مشاركات: 0

آخر مشاركة: 28-04-2011, 07:59 PM

-

بواسطة عبدالله عبدالسيد عبدالله في المنتدى منتدى نصرانيات

مشاركات: 17

آخر مشاركة: 14-10-2010, 07:13 AM

-

بواسطة مصطفى بن حسين في المنتدى الرد على الأباطيل

مشاركات: 1

آخر مشاركة: 25-04-2009, 05:59 AM

-

بواسطة شمس الاسلام في المنتدى من السيرة العطرة لخير البرية صلى الله عليه وسلم

مشاركات: 3

آخر مشاركة: 15-05-2006, 12:06 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

ضوابط المشاركة

- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة

- لا تستطيع الرد على المواضيع

- لا تستطيع إرفاق ملفات

- لا تستطيع تعديل مشاركاتك

-

قوانين المنتدى

رد مع اقتباس

رد مع اقتباس

المفضلات