دور العقل ومكانته :

وبعد أن تعرفنا على المصدر الرئيس للعقيدة الإسلامية (وهو الوحي) ، نلمع إلماعات سريعة إلى دور العقل ومكانته ومجاله في الإسلام ، وأنه مؤيد لا يستقل بمعرفة أصول العقيدة

على وجه التفصيل .

والعقل في اللغة العربية : يطلق على القيد الذي يقيد به البعير ، لئلا يند ، وسميت الملكة التي يتميز بها الإنسان " عقلا " تشبيها لها بالقيد ، على عادة العرب في استعارة أسماء المحسات للأمور المعنوية .

وتستخدم كلمة " عقل " ومشتقاتها في اللغة بمعانٍ متعددة أصلها واحد ، وهو حبسة في الشيء أو ما يقارب الحبسة ، أو الإمساك والاستمساك .

ونستطيع أن نخرج من الاستعمال اللغوي لكلمة " العقل " بملاحظات ونتائج نوجز أهمها فيما يلي :

1 - إن العقل ملكة معنوية ، وليست شيئا حسيا ، وبها يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات .

2 - هذه الملكة تمنع صاحبها عما لا يليق ، وتزجره عنه ، فكأنها تقوم بعملية إيجابية وأخرى سلبية ، وكلتاهما تطلقان أحكاما قيمية على الفعل .

3 - هذه الملكة كاشفة لصاحبها عما ينبغي أن يفعله ، وعندئذ كأنه يتحصن بها .

4 - وفيها جماع الأمر والرأي ، وتدعو للتثبت في الأمور .

5 - العقول متفاوتة بحسب فطرة الله التي فطر الناس عليها ، باتفاق العقلاء .

عناية الإسلام بالعقل :

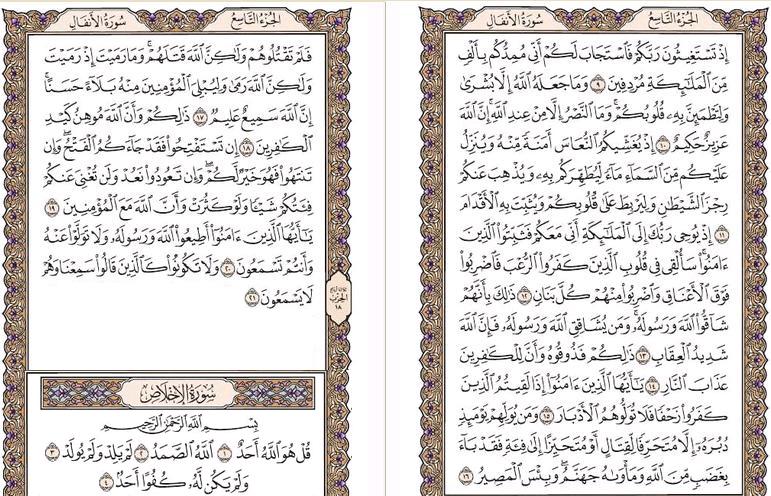

ينوه الإسلام تنويها كبيرا بالعقل ، ويعلي من مكانته وقيمته ، ويحفل به وبوسائل الإدراك- بعامة- ونجد شاهدا على ذلك في الآيات القرآنية الكريمة التي تواردت بشأنه . وينبئك عن هذا أن مشتقات كلمة " العقل " تكررت في القرآن الكريم حوالي سبعين مرة . وأما الآيات التي تتصل بالعمليات العقلية وتحث على النظر والتفكر والتدبر والتبصر في آيات الله في الأنفس والآفاق ، وفي حوادث التاريخ ، وأحكام التشريع ، وتتوجه بالخطاب لأولي الألباب . . . فقد بلغت من الكثرة حدا أعطى الإسلام ميزة بين كل المذاهب والشرائع .

يقول الأستاذ العقاد : ( والقرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه . ولا تأتي الإشارة إليه عارضة ولا مقتضبة في سياق الآية ، بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة ، وتتكرر في كل معرض من معارض الأمر والنهي التي يحث فيها المؤمن على تحكيم عقله ، أو يلام فيها المنكر على إهمال عقله و قبول الحجر عليه .

ولا يأتي تكرار الإشارة إلى العقل بمعنى واحد من معانيه

التي يشرحها النفسانيون من أصحاب العلوم الحديثة . بل هي تشمل وظائف الإنسان العقلية على اختلاف أعمالها وخصائصها ، وتتعمد التفرقة بين الوظائف ، والخصائص في مواطن الخطاب ومناسبته . فلا ينحصر خطاب العقل في العقل الوازع ، ولا في العقل المدرك الذي يناط به التأمل الصادق والحكـم الصحيح . بل يعم الخطاب في الآيات القرآنية كل ما يتسع له الذهن الإنساني من خاصة أو وظيفة . . . )

فإذا تلمسنا شاهدا على ذلك في أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ، كالتي تحث على العلم وتبين فضله ومكانته ، وترسم منهج البحث والنظر ، وتدعو للتبصر والفهم والفقه . . . وجدناها تأخذ مساحة أوسع ، في كتب الحديث الشريف ، وتجعل الإسلام- بحق- دين العلم والعقل كـما أنه دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها .

ونوجز فيما يلي الكلام على قيمة العقل ومكانته في الإسلام ، بخطوط سريعة وكلمات موجزة تشير إلى ما وراءها من اهتمام وعناية :

فالعقل هو هبة الله العظمى ومنحته لهذا الإنسان ، به

أكرمه وميزه على سائر المخلوقات ، فأعطاه المفتاح الذي يفتح به أبواب الملكوت ، ويدخل ساحة الإيمان بالله الذي سخر للإنسان كل ما في السماوات والأرض . ولذلك امتن الله تعالى على الناس بهذا العقل ، وجعله موضوع المسئولية ، فقال سبحانه :

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلا مَا تَشْكُرُونَ

،

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا

.

ولذلك جعل الله تعالى العقل مناط التكليف وسببا له ، فالخطاب الشرعي لا يتوجه إلا للعاقل ، لأن العقل أداة الفهم والإدراك ، وبه تتوجه الإرادة إلى الامتثال . ولذلك قال بعض السلف : " العقل حجة الله على جميع الخلق " .

ومن هنا جاءت أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ترفع القلم- أي التكليف والمؤاخذة

- عمن فقدوا مناط التكليف ، وهو العقل بسبب الجنون أو ما يأخذ حكمه ، فقال - صلى الله عليه وسلم - :

رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ ، وعن النائـم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم

رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ ، وعن النائـم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم

.

وفي لفظ آخر :

وعن المعتوه حتى يعقل

وعن المعتوه حتى يعقل

.

والبحث في هذا نجده مفصلا عند علماء الأصول في مبحث الأهلية وعوارضها أو في مبحث المحكوم عليه .

ولذلك شرع الإسلام من الأحكام ما يحافظ فيها على العقل باعتباره واحدا من الضروريات الخمس ، التي أنزلت الشرائع للمحافظة عليها ، وهي : الدين ، والنفس ، والعرض ، والعقل ، والمال .

فأوجب الإسلام العلم ، وكل ما به قوام الحياة ، وهي تعود على العقل بـالحفظ ، وحرم كل ما يذهب العقل أو يزيله ، كالخمر والمخدرات وسائر المسكرات ، ولأنها تصيب العقل بآفة تجعل صاحبه عبئا على المجتمع ومصدر شر وأذى للناس .

ويحث الإسلام العقل على العمل فيما خلق له ، وفي المجال الذي يستطيعه ، فلا يجوز إهماله ولا تعطيله ، فهو يحث على النظر والتدبر والتأمل والتفكر في آيات الله تعالى المقرؤة ، والمنظورة في الأنفس والآفاق وفي مجال عالم الشهادة . والآيات في ذلك كثيرة تعز على الحصر .

ويرسم الإسلام للعقل المنهج الصحيح للعمل والتفكير ، ويرفع من أمامه العوائق والموانع التي تعطله عن وظيفته كاتباع الظن والأوهام والخرافة ، أو الخضوع لسيطرة العادات والتقاليد ،

أو تقليد الآباء والمشايخ والطغاة . . . وبذلك يتحرر العقل حرية حقيقية كاملة ، ويقوم بعملية التثبت والتبين قبل الإقدام أو الاعتقاد والتصديق ، قال الله تعالى :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْـزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ

.

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

.

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا

،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

.

ثم يحيل الإسلام على العقل- مع أدلة أخرى- في القضايا الكبرى الرئيسية ، فهو يهدي- عند النظر الصحيح- إلى معرفة الله تعالى ووحدانيته ، ويقيم الأدلة على صحة النبوة والبعث بعد الموت ، فيكون إدراك هذه القضايا إدراكا كليا عاما وقبولها بالعقل .

وشواهد ذلك من القرآن والسنة وكلام العلماء كثيرة ، لا يتسع المقام للإفاضة فيها . فحسبنا هذه الإلماعة نختم بها هذه

الفقرة عن قيمة العقل ومكانته في الإسلام .

وقد يدفع هذا القول بعض الناس ليظن أن هذه العناية بالعقل والإعلاء لمكانته تبيح لنا أن نجعل منه مصدرا نستقي منه العقيدة ، أو نجعله حاكـما عليها ، يقبل منها ما يدركه ، ويرفـض ما لا يدركه أو ما لا يحيط به علما .

وهذه قضية منهجية جد خطيرة ، تحتاج إلى فضل بيان ، توضع فيه الأمور في نصابها الصحيح دون إفراط ولا تفريط :

(لو كـان الله سبحانه ، وهو أعلم بالإنسان وطاقاته كلها ، يعلم أن العقل البشري ، الذي وهبه الله تعالى للإنسان ، هو حسب هذا الإنسان في بلوغ الهدى لنفسه والمصلحة لحياته ، في دنياه وآخرته ، لوكـله إلى هذا العقل وحده ، يبحث عن دلائل الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق ، ويرسم لنفسه كذلك المنهج الذي تقوم عليه حياته ، فتستقيم على الحق والصواب ، ولما أرسل إليه الرسل على مدى التاريخ ، ولما جعل حجته على عباده هي رسالة الرسل إليهم ، وتبليغهم عن ربهم . . .

ولكن لما علم الله- سبحانه- أن العقل الذي آتاه للإنسان أداة قاصرة بذاتها عن الوصول إلى الهدى- بغير توجيه من الرسالة

وعون وضبط- وقاصرة عن رسم منهج للحياة الإنسانية ، يحقق المصلحة الصحيحة لهذه الحياة ، وينجي صاحبه من سوء المآل في الدنيا والآخرة . لما علم الله- سبحانه- هذا : قضت حكمته ورحمته أن يبعث الرسل وألا يؤاخذ الناس إلا بعد الرسالة والتبليغ :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا

.

إذن ما هي وظيفة العقل البشري ، وما هو دوره في العقيدة الإسلامية؟

يقول الأستاذ سيد قطب ، - رحمه الله - :

( إن دور هذا العقل أن يتلقى عن الرسالة ( الوحي ) ، ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول . ومهمة الرسول أن يبلغ ويبين ، ويستنقذ الفطرة الإنسانية مما يرين عليها من الركام ، وينبه العقل الإنساني إلى تدبر دلائل الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق ، وأن يرسم له منهج التلقي الصحيح ومنهج النظر الصحيح ، وأن يقيم له القاعدة التي ينهض عليها منهج الحياة العملية ، المؤدي إلى خير الدنيا والآخرة ،

وليس دور العقل أن يكون حاكـما على الدين ومقرراته من حيث الصحة والبطلان ، والقبول أو الرفـض- بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن الله ، وبعد أن يفهم المقصود بها ، أي :

المدلولات اللغوية والاصطلاحية للنص " .

ويؤكد هذا المعنى ويزيده وضوحا فيقول :

(إن العقل البشري ليس هو الذي يصنع مقومات التصور الإسلامي- كـما هو الحال في الفلسفة- إنما هو الذي " يتلقاها " ، من مصدرها الرباني ، و" يدركها " صحيحة ، حين يتلقاها وهو متجرد من أية " مقررات " سابقة في هذا الباب- سواء من مقولاته الذاتية ، أومن مقولات العقائد المحرفة ، ولو كان لها أصل رباني- وعليه أن يتقيد فيما يتلقاه من ذلك المصدر الصحيح بالمدلول اللغوي أو الاصطلاحي للنص الذي وردت فيه هذه المقومات - بدون تأويل- ما دام النص محكما . وأن يصوغ من هذا المدلول مقرراته هو ومنهجه في النظر أيضا . فليس له أن يرفض هذا المدلول أو يؤوله - متى كان متعينا من النص - بحجة أنه غريب عليه أو صعب التصور عنده ، أو أن منطقه لا يقره! فهو- أي العقل البشري- ليس حكما في صحة هذا المدلول أو عدم صحته- في عالم الحقيقة والواقع- إنما هو حكـم فقط في دلالة النص على مدلوله- وفق المفهوم اللغوي أو الاصطلاحي للنص- وما دل عليه النص فهو صحيح ، وهو الحقيقة ، سواء كان من مألوفات هذا العقل ومسلماته أم لم يكن . . ويستوي في هذه القاعدة العقيدة والشريعة :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

.

وصدق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه " .

ومن ثم فإن محاكـمة التصور الإسلامي أو محاكـمة مقوماته التي يقوم عليها- ومنها ما هو غيب ، كالملائكة والجن والقدر ، والقيامة ، والجنة والنار- إلى العقل البشري ومقرراته الذاتية ، منهج غير إسلامي .

وهذا لا يعني أن التصور الإسلامي مناقـض أو مصادم للعقل البشري . فإن مقرراته كـلها نوعان : نوع الإدراك البشري قادر على تصوره- عند تلقيه من المصدر الرباني- ونوع هو غير قادر على إدراكه ، ولكن منطقه ذاته يسلم بأن طبيعته أكبر من حدود إدراكه ، وأن "وجود" ما هو أكبر من حدود إدراكه داخل في قدرة الله تعالى ، وأن إخبار الله عن وجوده هو بذاته برهان هذا الوجود ، وبرهان صحة الإخبار . .

ومن ثم لا يقع التناقض أو التصادم أبدا ، متى استقام العقل البشري والتزم حدوده!

(وحيثما حاول العقل البشري أن يسلك طريقا غير هذا الطريق ، طريق التلقي من المصدر الرباني بدون مقررات سابقة له فيما يتلقى ، والالتزام بمدلول النص متى كانت دلالته اللغوية أو الاصطلاحية محكمة .

نقول : حيثما حاول العقل البشري أن يسلك طريقا غير هذا

الطريق ، جاء بالخبط والتخليط الذي لم يستقم قط في تاريخ الفكر البشري . . يستوي في الخبط والتخليط تلك الجاهليات الوثنية التي انحرفت عما جاء به الرسل- صلوات الله وسلامه عليهم- والجاهليات اللاهوتية التي أدخلت على الأصل الرباني الإضافات والتأويلات التي اصطنعها الحقل البشري- وفق مقولاته الذاتية- أو اقتبسها من الفسلفة ، وهي من مقولات هذا العقل أصلا . والجاهليات الفلسفية التي استقل الفكر البشري بصنعها ، أو أضاف إليها تأثرات من الديانات السماوية!) .

(ولقد حدث في تاريخ الفكر والاعتقاد أن أخذ بعض "المعتقدين " لعقيدتهم من الفلسفة . وأن أخذ بعض "الفلاسفة" لفلسفتهم من العقيدة . . وكان من وراء هذا وذلك ظاهرة لم تتخلف قط . . أنه حيثما أخذت الفلسفة من العقيدة أفادت واهتدت إلى بعض جوانب الحقيقة . وحيثما أخذت العقيدة من الفلسفة-خسرت وأصيبت بالتخليط والانحراف والتعقيد!)

ولا تبدو هذه الظاهرة واضحة كـما تبدو تلك الصورة المعقدة الكئيبة التي تسمى : "الفلسفة الإسلامية" أو في "علم الكلام " . . . البعيدة عن طبيعة التصور الإسلامي ، وعن طبيعة المنهج الإسلامي! ذلك عندما شاء ناس من "المسلمين " أن يخلطوا التصور الإسلامي بمقولات الفلسفة! وأن يعقدوا المنهج الإسلامي بمنهج الفلسفة!)

العلاقة بين الوحي والعقل :

ولعلنا على ضوء ما سبق نستطيع أن نحدد العلاقة بين الوحي والعقل أو الصلة بينهما . وعلى هذا نفهم ما ورد عن تظاهر العقل والشرع ، وعن التكامل بينهما كقولهم :

"العقل لن يهتدي إلا بالشرع ، والشرع لا يتبين إلا بالعقل . فالعقل كالأس والشرع كالبناء . ولن يغني أس ما لم يكن بناء ، ولن يثبت بناء ما لم يكن أسا .

وأيضا : فالعقل كالبصر ، والشرع كالشعاع ، ولن يغني البصر ما لم يكن شعاعا من خارج ، ولن يغني الشعاع ما لم يكن بصرا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( العقل شرط في معرفة العلوم وكمال الأعمال وصلاحها ، وبه يكمل العلم والعمل ، لكنه ليس مستقلا بذلك ، لكنه غريزة في النفس وقوة فيها ، بمنزلة قوة البصر التي في العين فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كـان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس ) .

والعقل بنفسه قليل الغناء ، لا يكاد يتوصل إلا إلى معرفة كليـات الشـيء دون جـزئيـاته ، والشـرع يعـرف كليـات الشـيء وجزئياته ، ويبين ما الذي يجب أن يعتقد في شيء شيء ، وما الذي هو معدلة في شيء شيء . وعلى الجملة : فالعقل لا يهتدي إلى تفاصيل الشرعيات ،

والشرع تارة يأتي بتقرير ما استقر عليه العقل ، وتارة بتنبيه الغافل وإظهار الدليل ، حتى يتنبه لحقائق المعرفة . وتارة بتذكير العاقل حتى يتذكر ما فقده ، وتارة بالتعليم ، وذلك في الشرعيات وتفصيل أحوال المعاد . فالشرع نظام الاعتقادات الصحيحة والأفعال المستقيمة ، والدال على مصالح الدنيا والآخرة . ومن عدل عنه فقد ضل سواء السبيل) .

ويبقى أن نؤكد هنا- مرة أخرى- على أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين أحكام العقل الصريح والنصوص الشرعية الصحيحة- وفق المنهج الذي سلف في بيان حدود العقل- وهذه المسألة التي وضع لها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- كتابه الضخم " درء تعارض العقل والنقل " أو "موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول " .

وما قد يظهر من خلاف ذلك ، فينبغي عند ظهوره ألا نعارض نصوص الشرع بما قد نراه بعقولنا وآرائنا وأقيستنا فإن العقول- كـما رأينا- تتفاوت ، وليس هناك العقل المطلق الكامل الذي نحاكـم إليه هذه النصوص . كما أن العقل نفسه محدود بحدود الزمان والمكان والكيفية ، وبحدود وظيفته ، ولا يستطيع أن يحيط بغير المحدود الذي يحيط به الشرع أو الوحي .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

منقول بتصرف

مجلة البحوث الإسلامية > العدد السادس والأربعون - الإصدار : من رجب إلى شوال لسنة 1416هـ > البحوث > مصادر العقيدة الإسلامية ودور العقل > إعداد الشيخ : عثمان بن جمعة ضميرية

كان جبريل - عليه السلام - ينزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسنة فيعلمه إياها كـما يعلمه القرآن

.

رد مع اقتباس

رد مع اقتباس الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا  .

.  - عمن فقدوا مناط التكليف ، وهو العقل بسبب الجنون أو ما يأخذ حكمه ، فقال - صلى الله عليه وسلم - :

- عمن فقدوا مناط التكليف ، وهو العقل بسبب الجنون أو ما يأخذ حكمه ، فقال - صلى الله عليه وسلم - :

المفضلات